À NOTER À VOIR - Archives

Les nouvelles postérieures sont consultables dans les nouvelles actives

Mary Cassatt - Petite Fille dans un fauteuil bleu - 1878 - © National Gallery of Art Washington DC

Mary Cassatt, une impressionniste américaine à Paris

Jusqu’au 23 juillet 2018, le Musée Jacquemart-André consacre une exposition au peintre américain, Mary Cassatt (1844-1929), qui vécut en France pendant plus de soixante ans.

Issue d’une famille de riches banquiers d’origine française (son père descendait de huguenots français et sa mère parlait le français couramment), elle avait déjà séjourné en France, avec sa famille, de 1851 à 1853, avant de retourner aux États-Unis où elle reçut une formation artistique très académique à la Pennsylvania Academy of Fine Arts, à Philadelphie. Après la guerre de Sécession, elle revint en France suivre les cours de Jean-Léon Gérôme avant de repartir aux E.U. pendant la durée de la guerre franco-prussienne, puis de s’installer définitivement en France, en partie pour fuir un père qui acceptait mal que sa fille devienne artiste.

Aujourd’hui son nom reste associé à ceux des impressionnistes français parmi lesquels on comptait très peu de femmes hormis Berthe Morisot, intimement liée au mouvement.

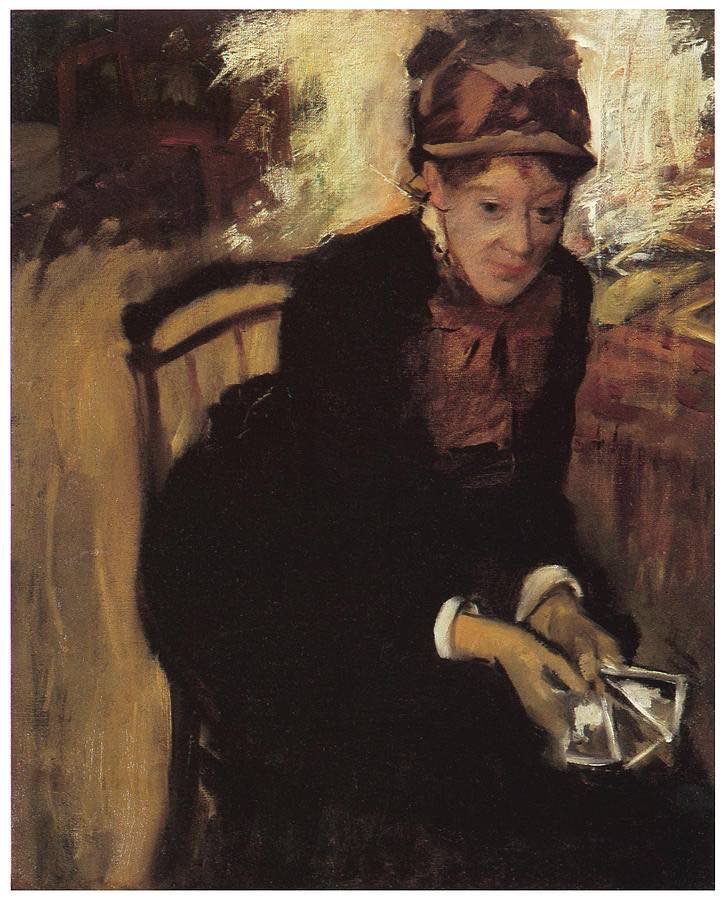

Edgar Degas - Portrait de Mary Cassatt - 1877-78 Mary Cassatt - La Joueuse de Mandoline - 1874

© National Portrait Gallery

Les premiers tableaux exposés par Mary Cassatt le furent dans des expositions aux États-Unis entre les années 60 et 70, puis au Salon Officiel, à Paris, en 1872 et 1874. Dans la première salle de Jacquemart-André, à côté de la biographie de l’artiste, figure un tableau peu flatteur de Degas représentant Mary Cassatt, assise sur une chaise, consultant des cartes ? des photos ?

Puis sont exposés trois tableaux de sa première période, extrêmement académiques, qui contrastent avec tout le reste de l’exposition (« La Joueuse de Mandoline », « La Musique » et « Ida ») et juste à côté « Petite fille dans un fauteuil bleu », toile refusée au Salon et qui avait choqué à cause de la pose de l’enfant (vautrée sur un fauteuil, sa petite culotte en évidence) et des couleurs (bleu canard, bleu pétrole et plaid écossais) jugées bien criardes. Pour ce tableau, Cassatt avait reçu les conseils de Degas qui n’avait pas hésité à prendre le pinceau pour modifier la toile.

Mary Cassatt - Le Repas des canards - ca 1895 © Bibliothèque de l'Institut d'histoire de l'art.

Lorsqu’en 1877, Mary Cassatt fut « refusée » au Salon officiel, Degas, séduit par sa manière de peindre, l’invita à rejoindre le groupe des impressionnistes et à exposer à leurs côtés, ce qui lui convint tout à fait car malgré la formation académique reçue, ses goûts et son style se rapprochaient davantage d’eux. Degas et Cassatt ne s’étaient encore jamais rencontrés mais ils connaissaient déjà chacun les œuvres de l’autre et les appréciaient ; Degas avait vu les tableaux de Cassatt au Salon et Cassatt ceux de Degas dans une galerie du boulevard Haussmann.

Dans la deuxième salle, sont réunis des tableaux dans lesquels Cassatt représente sa famille (son frère Alexandre, ses belles-sœurs et leurs enfants, sa sœur Lydia qui a souvent posé pour elle).

Ses moyens financiers lui permirent de contribuer au financement d’expositions aussi bien en France qu’aux États-Unis où elle avait de sérieux alliés: son frère, Alexander (dit « Aleck ») était Président de la Pennsylvania Railroad Co (compagnie de chemins de fer), il avait beaucoup d’argent, jouissait d’une forte influence en Amérique et s’était constitué, avec l’aide de sa sœur, une belle collection de tableaux français et sa meilleure amie, Louisine Elder, la future Mrs Havemeyer ( Henry O. Havemeyer était un magnat du sucre, dont la collection d’œuvres d’art a été montrée à Orsay en 1997).

Avec leur aide, Mary a pu faire connaître les peintres impressionnistes (Degas, Monet…) outre-Atlantique et les faire vivre à une époque où ils n’étaient pas encore reconnus en France. Elle a également aidé Durand-Ruel à ouvrir une galerie à New-York et à financer des expositions permettant ainsi la vente de nombreux tableaux d’artistes français. La France reconnaissante lui accorda la Légion d’honneur en 1904.

Pourtant, pour Cassatt, s’imposer dans le milieu artistique n’avait pas été chose facile comme pour l’ensemble des femmes artistes, certains lieux leur restaient interdits (coulisses de l’Opéra, des cabarets…), on s’attendait plutôt à les trouver dans des salons, à des thés mondains, à l’Opéra… mais Mary Cassatt était solide, déterminée, bien résolue à réussir.

Mary Cassatt - Eté 1894 © Terra Foundation for American Art Chicago.

Comme Berthe Morisot, Cassatt a excellé dans le portrait et a toujours marqué une prédilection pour les scènes familiales, domestiques et malgré le fait qu’elle n’avait pas eu d’enfants elle n’a cessé de les représenter seuls ou avec leur mère à laquelle elle attribuait un rôle primordial dans l’éducation, la peignant comme une figure aimante mais aussi sérieuse et responsable. Quant aux enfants, ils respirent la santé avec leurs bonnes joues roses et leurs bras potelés. Ce thème de la mère et de l’enfant est répété tout au long de l’exposition pour finir dans la dernière salle par une quasi représentation de la vierge à l’enfant (« Mère et l’enfant » le Miroir Ovale 1899) où le miroir fait office d’auréole. Ce côté « sériel » n’est pas propre à Cassatt, si elle avait ses « maternités », Degas n’avait-il pas ses danseuses, Monet, ses meules, ses cathédrales…

Mary Cassatt - Mère et l'enfant (le Miroir ovale) - 1899 - © The Metropolitan Museum of Art.

Après son adhésion au groupe impressionniste, Cassatt et Degas devinrent de grands amis et se virent sans cesse. Ensemble, ils arpentaient les salles du Louvre, allaient à l’Opéra ou au théâtre. Ils s’admiraient et se respectaient en tant qu’artistes ; tous deux étaient très exigeants envers eux-mêmes et malgré des personnalités différentes, Degas, misogyne, cynique, au caractère difficile, tenant souvent les gens à l’écart et Cassatt, femme franche, piquante, optimiste, ils furent complices et amis. Degas avait tout de suite été séduit par cette jeune femme de la haute bourgeoisie américaine si distinguée.

Mary Cassatt - La toilette - 1890 - © Marc Rose Fine Art Galleries New York.

Si dans ses tableaux Cassatt a essentiellement représenté des femmes issues de la bonne société, Degas, quant à lui, a représenté des personnes d’origine beaucoup plus modeste : des petites danseuses, des repasseuses, des prostituées, des jockeys…Ils se disputaient souvent, notamment lorsque Degas renonça à participer à l’élaboration d’un périodique sur la gravure « Le Jour et la Nuit » auquel devaient participer Pissarro et Braquemond, ce qui mit fin au projet. Cela n’empêcha pas Cassatt, depuis longtemps initiée à la gravure, de s’y adonner et dans une des salles de l’exposition sont réunis certaines de ses gravures influencées par le courant japonisant de l’époque. (« La Toilette » 1890-1891)

Mary Cassatt - La Tasse de thé, 1880-1881 - © The Metropolitan Museum of Art.

Degas et Cassatt se réconciliaient toujours jusqu’au jour où la « rupture » fut définitive, ce fut lors de l’affaire Dreyfus au cours de laquelle Degas afficha son antisémitisme ce qui le coupa de nombreux amis artistes. Malgré les tentatives de réconciliation de Louisine Havemeyer, ils cessèrent de se fréquenter mais leur respect pour les talents artistiques de l’autre demeura inchangé.

La carrière de Cassatt se termina à l’aube du XXe siècle ; elle n’adhéra pas aux nouveaux mouvements artistiques de l’époque et pour des raisons de santé, s’éloigna de la vie parisienne et se retira dans sa propriété de Beaufresne où elle mourut.

Le Château de Beaufresne 60420 Le Mesnil-Théribus acheté par Mary Cassatt en 1894.

Celle à laquelle Degas pensait lorsqu’il dit « Je n’admets pas qu’une femme dessine aussi bien que cela », fut la seule peintre femme américaine à avoir exposé avec les impressionnistes. Elle put, en partie grâce à ses moyens financiers, rester indépendante dans ses choix de vie (choix de la France, du célibat, de sa carrière…). Sans être, comme son amie Louisine, une féministe engagée, elle contribua néanmoins au mouvement des femmes, en organisant, en 1915, une vente de ses œuvres, de celles de Degas et d’anciens maîtres au profit du mouvement pour le droit de vote des femmes.

________________

158, bd Haussmann

75008 Paris

Tous les jours

De 10 h à 18 h

Jusqu’au 23 juillet 2018

________________

Hélène TANNENBAUM

© 9ème Histoire 2018

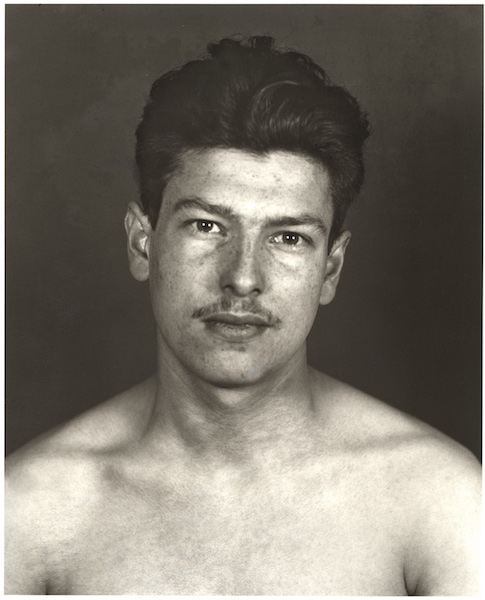

Portrait de August Sander par Gunther Sander - 1956 - © Stiftung Kultur August Sander Cologne.

Persécutés / Persécuteurs,

Des Hommes du XXe siècle

Jusqu’au 15 novembre 2018 se tient au Mémorial de la Shoah une exposition consacrée au photographe allemand August Sander.

Né à Herdorf, près de Cologne, en 1876, Sander, fils de mineur, quitte l’école à 14 ans pour travailler à la mine et aider à subvenir aux besoins d’une famille nombreuse. C’est pendant son service militaire à Trêves qu’il intègre le studio photo de l’armée et se passionne pour la photographie. L’armée terminée, il poursuit sa formation de photographe à Berlin, Magdebourg et Leipzig et ouvre son premier studio à Linz, en Autriche.

Marié et père de quatre enfants, il retourne en 1910 à Cologne où il devient photographe portraitiste.

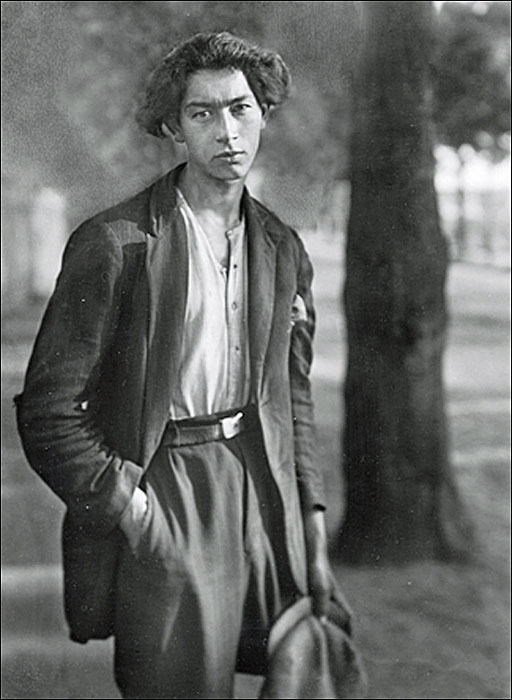

Portraits de Franz Seiwert et de Gerd Arntz par August Sander - © Stiftung Kultur August Sander Cologne.

Pendant la première guerre mondiale, alors que Sander est appelé à rejoindre l’armée, c’est son épouse qui dirige l’atelier de photographie. Il ressort du conflit marqué par les atrocités vécues et avec de profondes convictions pacifistes et socialistes. À Cologne, il est lié aux avant-gardes artistiques, notamment aux « artistes progressistes », Seiwert, Arntz… (plus tard considérés comme des représentants d’un art dégénéré) et après un premier ouvrage de soixante portraits intitulé « Visage d’une époque », paru en 1929 puis interdit en 1938 (on y voyait des gitans et des anarchistes), il se lance dans un long projet artistique et sociologique « Hommes du XXe siècle ».

August Sander - L'instituteur - 1921 Le notaire - 1924

© Stiftung Kultur August Sander Cologne.

Il souhaite dresser une image de la société allemande de son époque. Son œuvre est divisée en sept catégories (les paysans, les artisans, la femme, les catégories sociales et professionnelles, les artistes, la grande ville, les derniers hommes). Dans cet ouvrage, plus de 600 professions sont représentées. Sander ne terminera jamais ce travail commencé pendant la République de Weimar et qu’il poursuivra jusqu’à sa mort, en 1964. Ce sont ses héritiers qui achèveront la tâche.

A. Sander - Trois paysans en habits du dimanche - 1914 Manœuvre - 1926 Pâtissier - 1928.

© Stiftung Kultur August Sander Cologne.

Après la guerre, Sander intègre à son ouvrage un chapitre qu’il appellera « Prisonniers politiques » ; ces photos ne sont pas de lui mais de son fils Erich (1903-1944), photographe comme son père et dont l’adhésion au Parti Communiste en 24 et la lutte contre le régime hitlérien lui valurent une condamnation à 10 ans de prison en 1934. Il mourut d’une appendicite mal soignée en 44, au moment même où il allait être libéré. Pendant ses années d’emprisonnement, il photographia ses codétenus grâce à du matériel transmis clandestinement par ses parents et constitua ainsi un témoignage de la vie quotidienne dans le milieu carcéral.

Portraits de Mme Franken et d'Erich Sander - 1936-1940 © Stiftung Kultur August Sander Cologne.

Erich Sander - Prisonnier politique - 1943 Persécutée - 1938.

© Stiftung Kultur August Sander Cologne.

La section de l’ouvrage de Sander intitulée « les derniers hommes », regroupant des photos de tziganes, d’infirmes et de mendiants, dont les images ne correspondaient pas à celles de l’aryen, ne plut pas au régime en place.

August Sander - Portraits de Gitans

© Stiftung Kultur August Sander Cologne.

On pourrait s’étonner que le Mémorial de la Shoah, plutôt habitué à monter des expositions sur les génocides ( juif, arménien, rwandais…), sur la période nazie et sur des personnalités juives, consacre une exposition à un photographe, non juif de surcroît, mais le titre donné à cette exposition, « Persécutés / Persécuteurs », attire l’attention et dans la dernière salle sont placés face à face des portraits de juifs persécutés par le régime hitlérien, sommés de renouveler leur carte d’identité sur laquelle serait désormais apposée la lettre « J » et ceux de leurs persécuteurs ; ces juifs étaient venus chez Sander pour réaliser des photos d’identité ; la plupart d’entre eux semblent graves, dignes et la crainte des persécutions à venir se lit sur certains visages. Sur le mur opposé figurent les « persécuteurs » : SS, SA, membres de la jeunesse hitlérienne qui posent en uniforme, d’aucuns arborant une certaine fierté, une certaine arrogance.

August Sander Portraits de juifs et de nazis - 1935 - 1937 - © Stiftung Kultur August Sander Cologne.

Cette exposition est l’occasion pour le Mémorial de la Shoah de retracer, dans la première salle, le parcours des juifs de Cologne : chassés de la ville en 1424, autorisés à revenir en 1798, ils obtiennent les droits civiques et politiques en 1871 ; Cologne compte 16 000 juifs appartenant aux classes moyennes ou à une élite bourgeoise en 1920 avant que l’antisémitisme ne les évince de la vie politique et sociale et on connaît la suite.

La plupart des photos présentées ici sont des tirages récents réalisés vers 1990 ; les sujets photographiés appartiennent à des milieux très différents : modestes tels le maçon avec ses briques, les paysans… prospères tels certains commerçants. Tous ont accepté de poser pour Sander (il n’était pas question, pour lui, de prendre des photos sans l’accord des protagonistes, d’autant plus qu’il n’utilisait pas du matériel des plus récents et des plus performants et soumettait ses sujets à de longues séances de pose). Ils fixent, pour la plupart, l’objectif et sont photographiés à hauteur d’homme, de manière frontale. Souvent leur origine sociale se lit aux vêtements qu’ils portent, à leurs visages et à leurs mains ainsi qu’au décor.

Mal connu en France malgré une exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson en 2009 et une autre à Nice, en 2011, August Sander ne fut pas seulement un photographe portraitiste et paysagiste, il réalisa aussi des commandes pour la publicité et des photographies d’architecture. Certains de ses originaux ont atteint des sommes record dans des ventes aux enchères.

August Sander autoportrait - 1925 - © Stiftung Kultur August Sander Cologne.

Avec « Hommes du XXe siècle », il montre ses qualités de photographe documentaire et laisse, avec son côté sériel et méthodique, une image précise de la société allemande dans la première moitié du XXe siècle.

________________

17, rue Geoffroy-l'Asnier

75004 Paris

Tous les jours sauf samedi

De 10 h à 18 h

Jusqu’au 15 novembre 2018

________________

Hélène TANNENBAUM

© 9ème Histoire 2018

Delacroix - Dante et Virgile aux enfers - 1822 - © RMN Louvre

Eugène Delacroix à l’honneur au Louvre

C’est un événement important que propose actuellement le Louvre, jusqu’au 23 juillet, avec cette grande rétrospective de l’œuvre d’Eugène Delacroix (1798-1863), l’exposition sera d’ailleurs présentée ensuite à New York durant le dernier trimestre 2018. La dernière grande exposition remontait en effet à 1963 pour le centenaire de la mort de l’artiste. Comme il s’agit d’un personnage qui a beaucoup fréquenté le 9e lors de sa carrière, c’est donc une raison supplémentaire pour aller voir cette passionnante exposition !

Delacroix est d’abord connu par ses grands tableaux épiques peints alors qu’il avait moins de trente ans pour la plupart, or l’exposition du Louvre tente de montrer qu’il y avait plusieurs facettes dans son art. Il s’agit ainsi de démontrer que le peintre apparait comme un représentant éclatant d’une nouvelle esthétique mais aussi d’une grande sensibilité au monde. On peut le constater à travers les cent quatre-vingts œuvres présentées ici retraçant les différentes périodes de l’artiste selon un ordre le plus souvent chronologique, telles que les commissaires de l’exposition, Sébastien Allard et Côme Fabre, ont pu les définir :

1822 - 1834 : aspiration à la nouveauté mais aussi à la gloire ; 1835 - 1855 : priorité aux commandes de grandes peintures murales décoratives ; 1855 – 1863 : primauté donnée à l’imaginaire.

Le Louvre occupe une place prépondérante dans cette exposition en détenant la majeure partie des grands tableaux qui ont fait la renommée de Delacroix, une partie plus limitée provenant de musées américains ou européens, notamment ceux de la dernière partie de la vie du peintre.

Après la présentation d’un extrait de son cahier de classe écrit en 1815 où le jeune Delacroix croque Napoléon Ier (!) dans la marge, c’est un vrai choc visuel que le spectateur éprouve de prime abord dans la toute première salle du parcours : on pénètre en effet dans une salle dont la belle hauteur de plafond et les murs de couleur sombre conjugués à un éclairage bien focalisé sur les toiles, met les chefs-d’œuvre exposés là particulièrement en valeur (notamment par leur taille !)

Delacroix - Autoportrait au gilet vert - 1837 - © RMN Louvre

Le jeune peintre, dont le père fut député puis ministre pendant la période révolutionnaire et encore préfet sous l’Empire, est devenu orphelin dès l’adolescence. Il vit alors dans un certain dénuement et recherche très vite la reconnaissance, non pas en concourant pour obtenir le prix de Rome mais en préférant l’exposition publique que permettaient les Salons. Il confiera d’ailleurs dans son Journal en 1824 (dont on peut voir la double page dans l’exposition) : « La gloire n’est pas un vain mot pour moi. Le bruit des éloges enivre d’un bonheur réel ».

Il va répondre alors très tôt à des commandes comme celle de Talma en 1821, à la fin de sa vie de tragédien, qui lui demande pour son hôtel particulier construit 9, rue de La Tour des Dames, des dessus de porte pour sa salle à manger... Il va surtout réaliser des tableaux de très grande taille destinés à être exposés dans les différents Salons qui se succèdent. C’est le cas du premier tableau qui va révéler Delacroix au public, Dante et Virgile aux enfers, présenté au Salon de 1822. Ce tableau, par sa composition et la puissance expressionniste de ses personnages n’est pas sans rappeler le Radeau de la Méduse de Géricault, qu’il admirait, et qui avait fait scandale en 1819. Le modelé des corps formant une sorte de guirlande révèle aussi l’influence qu’a exercé Rubens sur le jeune artiste.

Delacroix - La liberté guidant le peuple - 1830 - © RMN Louvre

Comment ne pas discerner ensuite la similitude de traitement entre les deux femmes représentées sur les grands tableaux qui se font face : La Grèce sur les ruines de Missolonghi (hommage en 1826 à la résistance grecque contre les ottomans) et La Liberté guidant le peuple (célèbre tableau illustrant le lyrisme patriotique de la révolution parisienne de juillet 1830) qui sera présenté au Salon de 1831, mais ensuite escamoté jusqu’en 1855 pour cause de risque d’incitation à la rébellion !

Delacroix - Scènes de massacres de Scio - détail - 1824 - © RMN Louvre

Dans cette grande salle est présenté également le tableau monumental Scènes des massacres de Scio, peint pour le Salon de 1824, représentant un fait historique d’actualité de la guerre entre les turcs et les grecs, où là devant un décor incertain, Delacroix met l’accent de manière saisissante sur l’angoisse et le désespoir des femmes qui subissent cette horrible épreuve.

Il devient ainsi un peintre d’histoire mais en utilisant un traitement non classique qui en fait le chantre de la peinture romantique avec cette technique particulière de juxtapositions de touches épaisses de couleurs violentes (« la bonne grasse couleur et épaisse », comme il le dit dans son journal en 1824). Dans le même esprit romantique, il choisit de représenter la plupart du temps des gens du peuple qui prennent alors une valeur emblématique sous son pinceau. Il ne sera d’ailleurs que très rarement un portraitiste de personnages officiels, celui exposé plus loin de Louis Auguste Schwitter (1826), très sobre et à la facture plutôt anglaise, étant un peu une parenthèse dans son œuvre.

À la fin des années 1820, Eugène Delacroix se lance dans la lithographie pour répondre à des commandes d’éditeurs voulant illustrer les œuvres de Shakespeare ou Goethe, qu’il traite de façon originale en inversant le principe : il couvre d’abord toute la surface d’un noir profond qu’il lacère ensuite d’une multitude de traits fins pour dessiner des personnages en clair-obscur, ainsi Macbeth consultant les sorcières, visible dans une salle où sont rassemblées un certain nombre de ces lithographies à l’allure souvent fantastique. Certaines présentent en marge des esquisses d’animaux, personnages ou objets, dénommées « remarques », montrant ainsi son travail préparatoire. À l’entrée même de cette salle, on est véritablement saisi par la grande expressivité de la Jeune orpheline au cimetière, tableau célèbre vers lequel converge tous les regards. Le visage de la jeune fille rappelle d’ailleurs celui d’une des femmes présentes sur la gauche du grand tableau des Scènes des massacres de Scio, tous deux peints la même année (1824).

Delacroix - Jeune orpheline au cimetière - 1824 - © RMN Louvre Delacroix - Scènes de massacres de Scio - détail - 1824 - © RMN Louvre

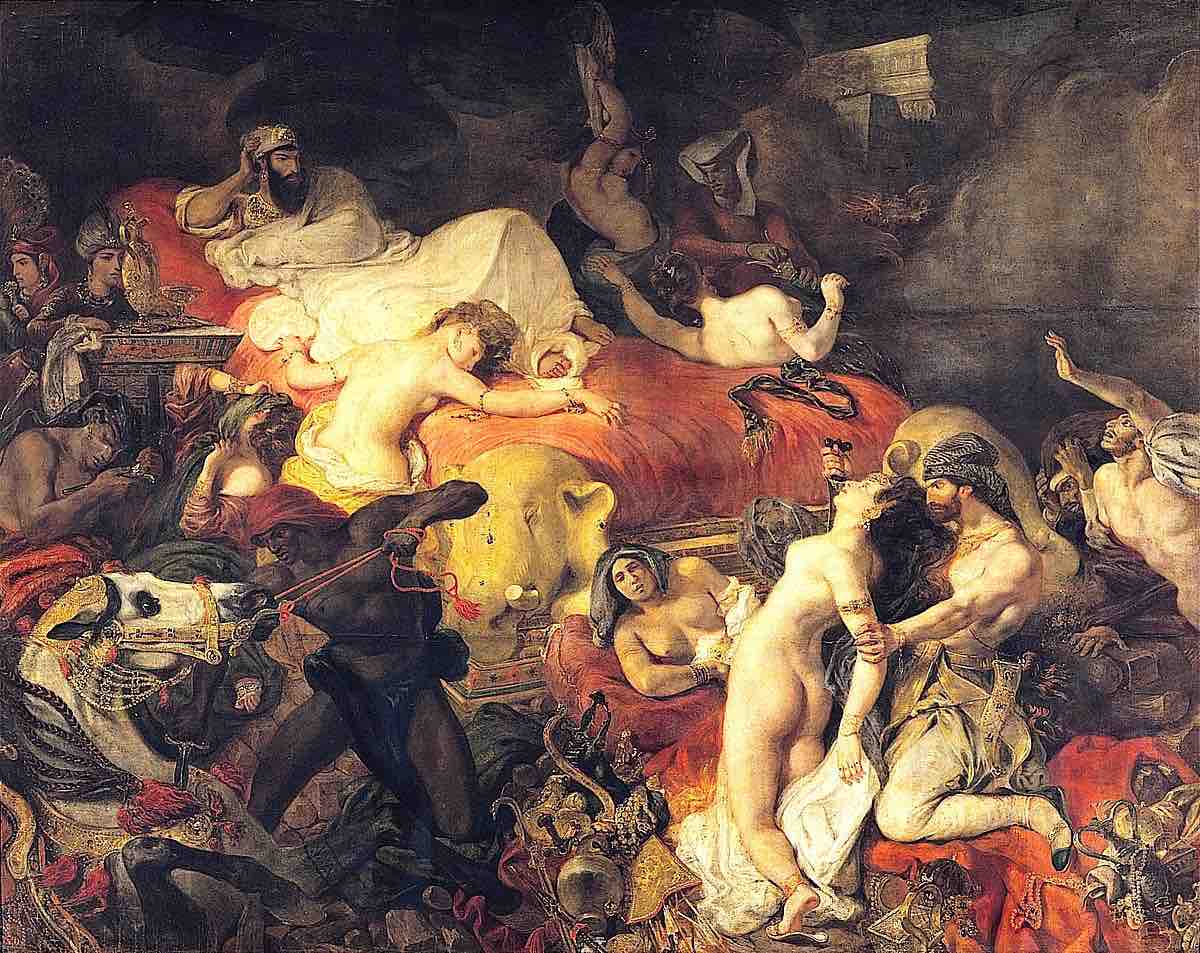

La salle suivante est occupée par deux répliques en petit format de l’immense tableau La Mort de Sardanapale que sa taille interdisait de figurer dans le cadre de l’exposition, visible salle Mollien de l’aile Denon, avec l’Entrée des croisés à Constantinople, malheureusement non nettoyé et Le Christ au jardin des Oliviers prêté par la Ville de Paris qui lui a bénéficié d’une belle restauration. Il se trouve là confronté aux autres grandes œuvres monumentales de cette période, d’abord de David puis de Géricault ou de Gros, mais aussi d’Ingres ou Delaroche.

Delacroix - La Mort de Sardanapale - © RMN Louvre

Ce tableau provoquera un scandale en 1827, comme tout bon représentant du romantisme pouvait alors le déclencher (au même titre que Berlioz ou Hugo dans leurs domaines) ! Delacroix a en effet accumulé ici les personnages féminins dans des postures diverses et dénudées mais également divers objets assez indistincts auxquels s’ajoute dans un coin inférieur un cheval se cabrant. Il n’hésite pas non plus sur l’emploi de couleurs vives où domine le rouge, rappelant encore le style de Rubens. Le tableau se lit dans une sorte de diagonale en forme de spirale le long de laquelle sont représentées ces femmes qui captent seules la lumière. On distingue seulement dans un second temps le roi assyrien Sardanapale dans une demi pénombre, en haut, à l’attitude assez détachée. Cette composition jugée touffue et au contenu assez immoral, déplait fortement.

Cet échec n’empêche pas Delacroix de peindre beaucoup de femmes durant cette période dans des attitudes lascives dont on peut voir dans l’exposition un certain nombre d’exemples, attestant que le jeune Delacroix avait aussi une attirance marquée pour l’autre sexe ! C’est également à cette époque que le peintre court les salons mondains, comme celui de sa cousine Alberthe de Rubempré, la « madame Azur » du 15, rue Bleue. Delacroix lui fera d'ailleurs rencontrer Stendhal à cette adresse durant l’été 1829, pour une liaison aussi torride que brève …

Delacroix - Combat du Giaour et du Pacha - 1835 - © RMN Petit Palais

Dans la salle suivante, sont rassemblées des scènes de bataille inspirées par Byron qui avait pris fait et cause pour l’indépendance de la Grèce face aux turcs, que Delacroix met en scène avec fougue. Les deux versions successives en 1827 et 1835 du Combat de Giaour et du Pacha sont à cet égard d’une grande force par l’intensité que donne l’artiste au combat.

À la suite de son voyage à Londres en 1825, il s’essaie à d’autres types de peinture comme les natures mortes ou les scènes animalières dont on voit quelques exemples très réussis dans la salle suivante, ainsi le magnifique Jeune tigre jouant avec sa mère.

Le voyage de six mois au Maroc que Delacroix effectue en 1832 va ensuite lui donner l’occasion de renouveler ses thèmes et en faire pour l’occasion un peintre orientaliste.

Delacroix - Femmes d'Alger dans leur appartement - 1834 - © RMN Louvre

Pour illustrer cette évolution sont regroupés dans deux salles, des tableaux comme le Fantasia arabe montrant qu’il a parfaitement eu le temps d’assimiler les coutumes du pays, avec toujours ce grand sens du mouvement. Plus curieux sont les deux tableaux sur les Femmes d’Alger peints à quinze années d’intervalle (1834 et 1849) dont le cadre est identique : une scène d’appartement. Le premier possède un caractère descriptif plus à valeur ethnographique alors que le deuxième, plus petit, apparait plus sombre, voire mystérieux, les décors étant rejetés dans l’ombre.

En forme de transition dans son évolution, une partie de l’exposition montre une sélection d’aquarelles, réalisées au Maroc, faisant souvent figure d’études pour ses plus grands tableaux. C’est là aussi que se trouve le célèbre portrait de l’artiste, l’autoportrait au gilet vert (1837), peint alors qu’Eugène Delacroix connait la célébrité depuis plus d’une décennie déjà. A cet endroit sont placés aussi un certain nombre de carnets de son journal notamment ceux où il échange avec George Sand.

S’il a d’abord habité 15, quai Voltaire, il gagnera la rive droite en 1844 pour occuper un appartement au 58, rue Notre Dame de Lorette (1). Il établira alors son atelier dans la cour, qu’on peut encore apercevoir, même s’il est aujourd’hui transformé en appartement (il avait eu aussi auparavant un atelier rue Saulnier). Son but était en effet de se rapprocher de sa maîtresse, la baronne de Forget, habitant rue de la Rochefoucauld mais aussi de George Sand au square d’Orléans, qu’il appréciait depuis longtemps, et enfin de Chopin dont il était un grand admirateur. Malheureusement son portrait du grand compositeur ne figure pas dans le cadre de l’exposition, mais dans la salle réservée expressément à la collection Moreau Nelaton de l’aile Sully, occultant ainsi l’importance qu’avait la musique pour Delacroix (on sait que l’autre partie du tableau montrant George Sand à ses côtés se trouve désormais à Copenhague).

Après ce voyage au Maroc, Delacroix va travailler, sur la recommandation du ministre Adolphe Thiers (son soutien dès 1822 alors que celui-ci n’était encore que journaliste), à des commandes de décoration de différents grands édifices publics et religieux dont on peut voir un certain nombre d’études sous forme d’aquarelles comme celles des pendentifs de la coupole de la bibliothèque du Palais-Bourbon. Il ne faut pas manquer non plus d’aller admirer le magnifique compartiment central du plafond de la galerie d’Apollon du Louvre qu’il réalisera en 1850, Apollon vainqueur du serpent Python et qui rivalise aisément avec la décoration murale du XVIIe siècle de Charles Le Brun ! On peut d’ailleurs voir dans l’exposition une esquisse assez aboutie de ce travail, aujourd’hui au musée des Beaux-Arts de Bruxelles.

Delacroix - Cléopatre et le paysan - 1838 - © Ackland Art Museum Chapel Hill North Carolina.

Pendant une vingtaine d’années de 1835 à 1855, Delacroix va en effet se consacrer essentiellement aux décors muraux de différents lieux, tels que la bibliothèque du palais du Luxembourg, le Salon de la paix à l’Hôtel de Ville, ou encore la chapelle des Saints-Anges de l’église Saint-Sulpice (récemment restaurée).

Sa production sur chevalet s’en trouve d’autant diminuée. On peut cependant distinguer ici des toiles comme l’impressionnant Saint Sébastien secouru par les saintes femmes ou encore la tragique Médée furieuse. Le Cléopâtre et le paysan est particulièrement remarquable par la mélancolie qui se dégage de la reine contrastant avec la forme de rusticité assez sensuelle du paysan, le tout dans un contraste de lumière rappelant Caravage.

L’inspiration est donc toujours le plus souvent antique ou religieuse mais les paysages ne sont que très rarement mis en avant au contraire des personnages représentés dans des séquences à haut degré émotionnel. C’est le cas des très dramatiques Christ sur la Croix (1835) rejeté par le clergé de Vannes pour des modelés trop proches de Rubens (!) et Le Christ au tombeau (1847), avec sa lumière axée sur le corps livide du Christ.

Delacroix - Le Christ sur la croix - 1835 - © Musée de la Cohue Vannes.

A la moitié du siècle, Eugène Delacroix semble pourtant être un peu passé de mode au profit de jeunes peintres comme Gustave Courbet qui eux mettent plutôt en scène la réalité de la ruralité française dans des tableaux à caractère champêtre. Pour se différencier, Delacroix s’oriente lui vers des natures mortes comme ces compositions florales qui occupent une bonne partie d’une salle de l’exposition et ne sont sans doute pas du plus grand intérêt, hormis la profusion de couleurs vives qui s’en détachent… Le peintre s’attache aussi à la réalisation de motifs de chasse qui lui permettent de démontrer sa grande maîtrise du mouvement notamment dans le magistral tableau La Chasse aux lions, malheureusement amputé de sa partie supérieure à cause d’un incendie en 1870 au musée de Bordeaux, mais l’effet de zoom provoqué ainsi n’en est que plus fort !

Delacroix - L'Enlèvement de Rebecca - 1846 - © RMN Louvre.

Les dernières salles sont consacrées aux productions des dernières années de sa vie, époque où il va s’installer en 1857 6, rue de Furstenberg (aujourd’hui musée Delacroix) pour être plus proche de l’église Saint-Sulpice où il travaille sur les décors de la chapelle des Saints-Anges (restaurée en 2016). Une rétrospective spéciale de son œuvre lui est consacrée lors de l’Exposition Universelle de 1855, mais l’artiste vieillissant éprouve ensuite du mal à se renouveler et se contente souvent de reprises d’œuvres anciennes comme son Hamlet, dont la première version en 1835 avec cette étonnante lumière de soleil couchant apparaît bien plus forte par son dépouillement que la version de 1859 encombrée de personnages secondaires. C’est le cas aussi de ses deux Enlèvement de Rébecca qui, dans le deuxième tableau de 1858 se voit affublé de curieuses tours crénelées assez disproportionnées (souvenir de Meknès ?) écrasant les personnages en contrebas …

À ce moment de sa vie, pour trouver son inspiration, Delacroix se réfugie encore davantage dans le souvenir et les textes de Byron ou de Walter Scott : les tableaux sur Rebecca sont ainsi puisés dans Ivanhoé. Le naufrage de Don Juan tiré d’un poème de lord Byron semble être aussi par sa composition un nouvel hommage à Géricault qu’il a tant admiré dans sa jeunesse. Mais ces productions sont mal accueillies au salon de 1859 et paraissent dépassées.

Delacroix - Femmes turques au bain - 1854 - © Wadsworth Atheneum Hartford Connecticut.

L’intérêt de l’exposition est de permettre de montrer ces œuvres tardives, de format beaucoup plus réduit et le plus souvent visibles maintenant à l’étranger, qui laissent l’imaginaire du peintre davantage s’exprimer. Elles se caractérisent par un trait de moins en moins net, au rendu tourmenté dans les deux versions du Christ sur le lac de Génésarech ou par cet étonnant clin d’œil à Watteau dans le singulier les baigneuses ou Femmes turques au bain (1854), dont le décor champêtre est ici mis en avant, en contrepoint du tableau plus réaliste de Courbet sur le même thème en 1853.

Sont réunis curieusement dans la dernière salle de l’exposition des petites aquarelles ou pastels ainsi que quelques tableaux peints à l’huile représentant des paysages seuls, plutôt rares chez Delacroix mais traités ici sur un mode presque impressionniste. Les commissaires de l’exposition ont-ils voulu marquer là que le peintre vieilli s’essayait alors à suivre l’évolution de courants picturaux nouveaux ?

Enfin le dernier grand tableau présenté dans l’exposition, Ovide chez les Scythes, datant de 1859, dégage une vision assez onirique d’un monde aux contours flous où Ovide et les autres personnages semblent n’être que de passage (à côté d’un cheval lui très présent ?).

Une exposition qui fera date dans sa manière de retracer l’ensemble de l’œuvre d’Eugène Delacroix qui a fait dire à Baudelaire en 1846, qu’il s’agissait du « peintre le plus original des temps anciens et des temps modernes » et en tout cas toujours le représentant d’une véritable fête pour l’œil !

.jpg)

Delacroix - Ovide chez les Scythes - 1859 - © National Gallery Londres.

(1) voir, en suivant ce lien, l'article: Delacroix au 58 rue Notre-Dame-de-Lorette.

________________

MUSÉE DU LOUVRE

Tous les jours sauf mardi

De 9 h à 18 h

Jusqu’au 23 juillet 2018

________________

Emmanuel FOUQUET

© 9ème Histoire 2018

C. Corot - Détail du tableau Liseuse couronnée de fleurs ou La muse de Virgile - 1845

Corot, Le peintre et ses modèles

Monet disait de lui « Il y a un seul maître…Nous ne sommes rien en comparaison. »

Il parlait de Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875) essentiellement réputé comme peintre paysagiste et qui fait actuellement l’objet d’une exposition au Musée Marmottan-Monet et ce ne sont pas les paysages bien connus de l’artiste qui sont présentés aujourd’hui mais ses « figures », beaucoup moins célèbres.

Tout comme Monet réservait sa collection privée à ses amis et à ses proches, Corot conservait ses figures dans son atelier n’autorisant qu’un nombre restreint de personnes (amis et collectionneurs) à les admirer.

Très vite, les parents de Corot, de prospères commerçants, comprirent que la vocation de leur fils unique était la peinture et ils acceptèrent de lui verser une rente qui lui permit de se consacrer entièrement à son art, sans avoir à faire face à des soucis financiers.

C. Corot - Portrait de Maurice Robert enfant - 1857

Souhaitant éviter d’être influencé par les « anciens », Corot, contrairement à un grand nombre d’artistes contemporains, ne fréquenta pas les galeries du Louvre, par contre il ne put échapper à l’incontournable voyage en Italie que devait accomplir tout peintre à cette époque.

Durant un premier long séjour, de 1825 à 1828, qui le mena à Rome, Naples, Assise et Venise, puis deux autres en 1834 et 1843, il s’imprégna de la culture italienne, dessinant et peignant beaucoup, accumulant de nombreux croquis et esquisses dont il se servit, plus tard, pour réaliser, une fois rentré en France, des tableaux en atelier.

Les œuvres, une soixantaine, présentées à Marmottan le sont partiellement selon un ordre chronologique, mais surtout de façon thématique. Les premières toiles exposées ici, généralement de petit format, sont les œuvres « intimes », celles représentant sa famille (mère, nièces…), ses amis et les enfants de ses amis, puis viennent les figures italiennes dont le célèbre tableau « Marietta ou l’Odalisque romaine » (1843) qui rappelle l’œuvre d’Ingres, ensuite une série de tableaux consacrés aux modèles et au plus célèbre d’entre eux, Emma Dobigny, qui fut aussi le modèle de Degas et de Manet (« La jeune Grecque » 1868-1870).

La plupart des modèles arborent des costumes traditionnels que Corot avait rapportés de ses voyages. S’ensuit une série de femmes à la lecture qui évoque la peinture hollandaise du XVIIe siècle ou de femmes à la fontaine, allusion à la peinture française du XVIIIe. L’influence de la Renaissance italienne est présente dans le tableau « Femme à la perle », 1870, qui rappelle, bien sûr, la Joconde mais avec beaucoup plus de féminité, de grâce et de douceur.

C. Corot - Femme à la Perle - 1868-1870 C. Corot - La Jeune Grecque - 1868- 1870

© RMN Grand Palais Musée du Louvre © Shellburne Museum Vermont

Ces toiles sont peintes à partir de modèles vivants mais Corot en efface parfois les traits proéminents, pour en faire des « types ». Dans certains tableaux c’est le Corot paysagiste qui domine, les figures paraissant comme ajoutées au décor. Même si la représentation des femmes l’emporte, Corot a également peint des hommes : plusieurs tableaux de moines (certains esquissés trente ans plus tôt, lors d’un voyage en Toscane), personnages mélancoliques et solitaires, vivant retirés du monde, consacrant leur vie à la lecture ou à la musique (Moine au violoncelle) ainsi que deux hommes en armures.

C.Corot - Moine au viloncelle - 1874 © Hamburger Kunsthalle

A partir des années 50, la notoriété de Corot faiblissant, il cherche à diversifier ses thèmes et peint une série de nus puis d’ateliers, thème fréquent dans les tableaux de la fin du XIXe siècle ; cependant ici, ce n’est pas le peintre travaillant à son chevalet qui est représenté mais un modèle féminin, généralement vêtu à l’italienne, assis devant un chevalet sur lequel repose un paysage, avec, au mur, des toiles du maître : la femme tenant un livre ou une mandoline à la main laisse une impression peu naturelle.

C.Corot - L'atelier de Corot - vers 1873 C.Corot - La Dame en bleu - 1874

© RMN Grand Palais Musée du Louvre Paris

L’exposition se termine sur une autre scène d’atelier avec « La Dame en bleu » (1874), une des dernières œuvres de Corot ; le modèle, là encore Emma Dobigny, ne porte pas un costume italien mais une belle robe d’époque bleue.

Réputé de son vivant pour ses paysages, Corot conserve la plupart de ses « figures » dans son atelier, ne les montrant qu’exceptionnellement soit à des proches soit à des collectionneurs (il en cédera un à Degas). Il considérait ces œuvres comme expérimentales et non abouties ; ce n’est qu’après sa mort qu’elles furent plus largement diffusées.

C. Corot - Marietta ou l'Odalisque romaine - 1843 - © Petit Palais Paris

Peintre de plein air, jouant beaucoup sur les effets de la lumière, Corot est considéré comme un précurseur de la peinture impressionniste dont les représentants voyaient en lui un maître.

________________

MUSÉE MARMOTTAN-MONET

2, rue Louis-Boilly

75016 Paris

Tous les jours sauf lundi

De 10 h à 18 h

Jusqu’au 8 juillet 2018

________________

Hélène TANNENBAUM

© 9ème Histoire 2018

Sheila Hicks. Lignes de Vie

Sheila Hicks - Banisteriopsis 1968-1974

Si, comme beaucoup de Parisiens, vous ne supportez plus la grisaille et le manque de luminosité des dernières semaines, l’exposition « Sheila Hicks. Lignes de Vie » est faite pour vous.

L’artiste, née dans le Nebraska, fit des études de peinture, sculpture, dessin et photographie et suivit des cours à Yale, dans le département de Design dirigé alors par Josef Albers, un ancien du Bauhaus. Après avoir obtenu une bourse Fulbright elle poursuivit ses recherches au Chili, puis au Venezuela, en Colombie et au Pérou.

Au départ, influencée par les tableaux de Joan Mitchell, elle envisagea une carrière de peintre mais un séjour au Mexique, dans les années 60, l’amena à travailler avec des tisserands locaux tout en enseignant le design à l’université et après la lecture de l’ouvrage de Raoul Harcourt « Les Textiles anciens du Pérou et leurs techniques » (1934), sans renoncer complétement à la peinture, elle privilégia le textile comme support de son art et fut très influencée par les textiles précolombiens découverts lors de ses voyages en Amérique Latine et au Mexique. En 1964, elle s’installa à Paris où elle vit toujours ; son atelier est situé Cour de Rohan.

Sheila Hicks a toujours considéré son activité comme quelque chose de fluide avec passage possible de l’œuvre d’art à la décoration d’intérieur et au design et vice-versa.

À partir de 1965, elle travailla pour de nombreuses institutions : les sièges de la CBS et de la Ford Foundation à New-York et celui d’IBM à La Défense.

Les œuvres exposées à Pompidou (140 environ) sont essentiellement de deux formats : de grandes sculptures et des petits formats (« les Minimes »).

Sheila Hicks - Atterrissage 2014

Parmi les grandes sculptures de nombreuses sont faites de lianes, de gigantesques écheveaux de couleurs harmonieuses accrochés au plafond de la galerie et descendant jusqu’au sol pour alors entamer une existence horizontale (« Atterrissage » 2014). D’autres, plus petites, sont posées sur des estrades ou des supports comme c’est le cas de « Evolving Tapestry. He/ She » composé de deux empilements de fibres textiles, œuvre qui comme l’indique son titre (evolving) évolue, revêtant des formes différentes (1, 2 ou 3 piles) en fonction de son lieu d’exposition et des souhaits de l’artiste.

De même, pour l’œuvre « Palitos con Bolas », dont les galets ronds multicolores sont réagencés à chaque nouvelle présentation.

Sheila Hicks - Palitos con Bolas

Pour Sheila Hicks, une œuvre est une matière vivante et pour continuer à vivre, elle doit sans cesse évoluer ce qui est aisément réalisable pour l’artiste, vu le matériau souple qu’elle a choisi.

Dans un des angles de la galerie dont les baies vitrées permettent d’avoir un regard sur la vie, les passants, la place Igor Stravinsky et le bassin décoré par Niki de Saint Phalle et Tinguely (lui aussi très coloré), est érigée une immense sculpture intitulée « La Sentinelle de safran », composée de sortes de coussins, de ballots dans les tons jaunes et orangés, dans lesquels on aimerait bien pouvoir se vautrer si ce n’était interdit par le règlement du musée, tout comme il est difficile de résister à l’envie de toucher les autres œuvres d’art pour apprécier la qualité de la laine, du coton, du lin ou de la soie.

Sheila Hicks La Sentinelle de Safran

Sur un des murs de la salle sont exposés de petits ouvrages (une centaine de « minimes ») réalisés sur un métier à tisser de poche, tissés, troués, tressés… Aux fils textiles, l’artiste a ajouté des plumes d’oiseaux, des fibres d’ananas, des coquillages, des piquants de porc-épic auxquels elle semble donner une deuxième vie. On pourrait penser à tort que ces ouvrages sont des esquisses préalables à la réalisation de plus grandes œuvres mais ce sont des œuvres à part entière, généralement liées à un lieu, à un souvenir de l’artiste.

Sheila Hicks - Emerging with grace

A l’entrée/ la sortie de l’exposition « Pockets » (1982), un assemblage de poches de coton écru semble inviter le public à y glisser quelque chose : un message, un souvenir…

On peut également admirer, jusqu’à début mars, une autre œuvre de Sheila Hicks, sur un mur du hall d’entrée du Musée d’Art Moderne, « Au-delà », un ensemble de gros « coussins » (cordes, laines tissées, tressées…) aux couleurs vives et harmonieuses.

Au-delà - 2017 - S. Hicks

Après avoir souhaité devenir peintre, Sheila Hicks a opté pour la sculpture textile, support qui lui permet sans doute mieux d’exprimer ses idées sur l’art, un aller-retour constant entre l’art et la vie, et le sentiment que l’art n’est jamais quelque chose de fini mais toujours quelque chose en devenir.

Sheila Hicks

________________

CENTRE POMPIDOU

75004 Paris

Tous les jours sauf mardi

De 11 h à 21 h

Jusqu’au 30 avril

________________

Hélène TANNENBAUM

© 9ème Histoire 2018