Les Lebaudy

© A. Boutillon 2017 © 9e Histoire 2017

UNE GRANDE FAMILLE DU 9e ARRONDISSEMENT

LES LEBAUDY, CES ILLUSTRES MÉCONNUS

Madame Jules Lebaudy, née Amicie Piou -

Médaillon sculpté par Horace Daillion

Le 3 mai 1917, dans un modeste appartement du 92, rue d’Amsterdam, mourait une femme, apparemment sans histoires, que ses voisins connaissaient sous le nom de Madame Ledalle. Ils étaient loin de se douter, quand ils la croisaient dans l’escalier, que cette dame entre deux âges, aux vêtements on ne peut plus simples, qui n’avait chez elle ni l’électricité ni le téléphone, était en réalité Amicie Lebaudy, l’une des femmes les plus riches du pays, qui distribuait anonymement ses millions à des œuvres de bienfaisance.

Marguerite Amicie Piou était née à Lyon, en 1847, où son père, Constance Piou, avait été procureur général, avant d’être nommé, l’année même de la naissance de sa fille, président de la Cour d’appel de Toulouse ; sa mère, Palmyre Le Dall de Kéréon, était issue d’une grande famille bretonne. À dix-huit ans on l’avait mariée au richissime Jules Lebaudy (1828-1892), troisième rejeton d’une dynastie sucrière, de dix-neuf ans son aîné.

Le fondateur de ce qui allait devenir un empire financier était Jean Lebaudy (1775-1847) ; fils d’un paysan de l’Orne, négociant en grains, il était venu à Paris au début du XIXe siècle et s’était lancé dans le commerce bancaire. C’était à l’époque où le sucre était encore une denrée de luxe, du fait qu’il provenait des plantations de canne des colonies ; à la demande de Napoléon, les industriels avaient donc orienté leurs recherches vers une production autochtone et l’on avait commencé à raffiner du sucre à partir d’une variété de betterave. Le pionnier en la matière avait été Benjamin Delessert.

Tenté par l’aventure, Jean Lebaudy ouvrira à son tour, en 1824, une raffinerie à la Villette, tout en gardant le négoce de la banque, dont s’occuperont son aîné, Adolphe, et son benjamin, Louis, établi quant à lui au Havre. Jean a longtemps habité 22, rue de la Grange-Batelière : on l’y trouve déjà en 1835, et encore en 1845, deux ans avant sa mort. Adolphe y loge aussi, mais en 1844, si l’on en croit le Bulletin des Lois de la République Française, il est installé à l’hôtel Laffitte, rue Laffitte n° 19. En effet, il s’est associé, en 1837, avec son ami Jacques Laffitte pour la création de la Caisse Générale pour le Commerce et l’Industrie, dont il sera l’un des trois gérants.

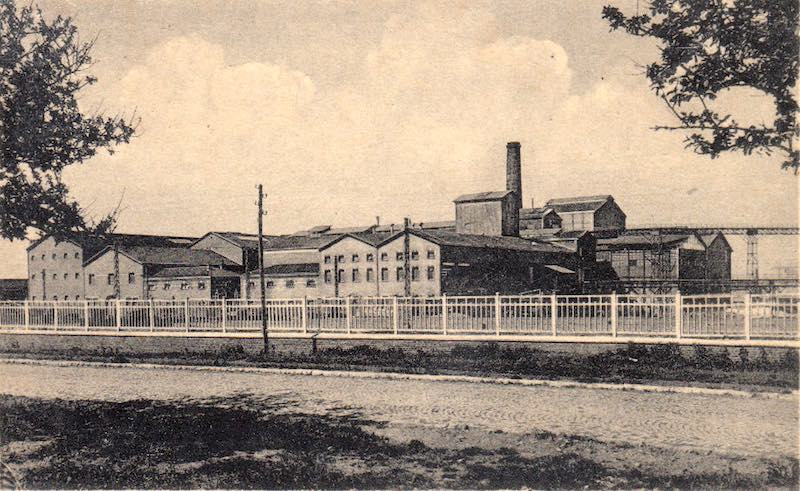

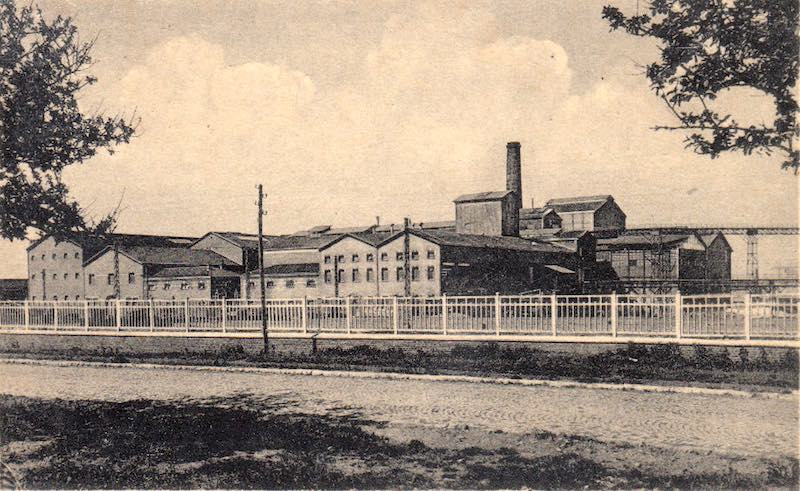

La façade sur jardin de l’hôtel Laffitte avant sa démolition en 1867 La raffinerie Lebaudy, 19, rue de Flandre, à La Villette

C’est donc le fils cadet de Jean, Désiré, qui réside alors 53, rue d’Hauteville, qui gardera le contrôle de l’usine de La Villette, avec plus ou moins de bonheur. Après lui, ce sont ses deux fils, Jules et Gustave, qui géreront la raffinerie, à laquelle ils donneront une nouvelle impulsion, ce qui leur permettra de se constituer une fortune colossale, qu’ils investiront largement dans l’immobilier.

Jules laissera bientôt la gestion de la raffinerie à Gustave pour s’intéresser davantage à la spéculation boursière, où il s’enrichira encore[1].

La société Lebaudy Frères ouvrira plus tard une nouvelle raffinerie à Roye, dans la Somme

Jules Lebaudy épouse donc Amicie Piou le 3 décembre 1865 à Toulouse. Ses parents, qui habitent à présent 8, rue de la Chaussée d’Antin, lui enverront leur consentement depuis Paris. Les nouveaux mariés s’installent sans doute dans l’appartement de Jules, au 6, rue de Sèze, mais c’est 11, rue Scribe, que naîtront leurs deux premiers enfants : Jeanne, le 3 décembre 1866 et Jacques, le 13 mai 1868. Pour le troisième, Robert, le 21 septembre 1869, les Lebaudy sont dans leur maison de campagne, à Bougival (24, rue de Mesmes). Quant au petit dernier, Max, quand il vient au monde, le 19 janvier 1873, la famille est domiciliée 73, boulevard Haussmann, dans le huitième.

Amicie va très vite faire l’apprentissage de la vie mondaine qu’exige la position sociale de son mari. Elle reçoit brillamment le Tout-Paris de la finance et de la politique, ainsi que la grande bourgeoisie catholique et monarchiste, suivant en cela la tradition de sa famille : son frère, Jacques Piou, d’abord avocat à Toulouse, a abandonné le barreau pour se consacrer à la politique : ami et conseiller du comte de Paris, il sera l’un des dirigeants de l’Union des Droites et député d’extrême-droite pour la Haute-Garonne.

Les affaires de Jules sont de plus en plus florissantes, l’argent afflue de tous côtés. D’après Le Réveil Lyonnais, il est propriétaire, en 1882, de quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinze maisons à Paris, qu'il a acquises à vil prix après la guerre de 1870.

« Cet homme de flair, de beaucoup de flair, possède notamment le pâté de maisons qui fait le coin de la rue de la Chaussée d'Antin et du boulevard, et il comprend, entre autres, le théâtre du Vaudeville, le café Américain, les cercles International et Artistique - sans compter les boutiques […] M. Lebaudy est encore propriétaire d'une bonne moitié des immeubles de la rue de Maubeuge»[2].

« Devant le théâtre du Vaudeville », par Jean Béraud, 1889

En effet, Jules Lebaudy vient de réussir un coup de maître : il avait constitué, avec le banquier Émile Erlanger, ainsi que le rappelle le journal Le Matin du 28 mai 1902, un syndicat de spéculateurs à la baisse afin de faire tomber au-dessous des cours où ils avaient vendu à découvert les actions de l’Union Générale, banque créée en 1875 par des monarchistes catholiques ; comme ce n’était pas suffisant, car la valeur était encore solide, « il leur fallait provoquer une panique, interrompre le cours des opérations régulières et amener enfin, si possible, les pouvoirs publics à intervenir ». Jules Lebaudy, de son côté, écrasait le marché et raréfiait l’argent en cédant 30 000 Suez (d’autres avancent le chiffre de 60 000) vendues à découvert. Cette entreprise spéculative, qui avait contribué au krach de l’Union Générale et entraîné la ruine de milliers de petits porteurs, avait encore enrichi notre raffineur.

La bonne société parisienne lui en tiendra rigueur et désertera pendant quelque temps le salon du boulevard Haussmann, mais le Tout-Paris ne boudera pas longtemps les bals que donne la maîtresse des lieux, comme celui où, comme l’écrit Le Gaulois du 18 mai 1887, « se pressaient plus de quatre cents personnes. Les dames étaient toutes poudrées et les hommes en habit rouge ». Amicie, quant à elle, ne pardonnera jamais à son mari ce qu’elle considère comme une action scélérate. Elle va se détacher petit à petit de lui et se retrancher dans une autre partie de l’hôtel. La brouille entre les époux atteindra son paroxysme en 1888, lors du mariage de leur fille Jeanne avec Edmond Frisch.

Edmond Frisch de Fels Max Lebaudy

À l’époque où Jeanne fait la connaissance de son futur mari, ce dernier collabore, en tant que reporter, à divers journaux ; cette situation est loin de plaire à Jules Lebaudy, qui aurait souhaité un meilleur parti pour sa fille, de sorte qu’il sera foncièrement opposé à ce mariage. Amicie, ne serait-ce que pour contrarier un mari qu’elle exècre, va au contraire favoriser cette union, d’autant plus que le prétendant descend, par sa mère, Anna Fölsch von Fels, d’une grande famille luxembourgeoise, avec une branche danoise[3]. Entre temps, le fiancé a obtenu un poste d’attaché à l’ambassade de France près le Saint-Siège, ce qui vaudra aux futurs mariés la bénédiction pontificale de S.S. le pape Léon XIII. Le mariage aura lieu le 5 décembre 1888, à Saint-Augustin, dans l’intimité ; Jules Lebaudy n’y assistera pas, d’autant plus qu’il vient d’avoir une première attaque cérébrale. Aussitôt après le mariage de sa fille, Amicie quitte le domicile conjugal pour s’installer dans un petit appartement de location à Saint-Cloud (4, rue de la Paix).

Elle n’emporte avec elle aucune de ses robes de grande mondaine, mais seulement des habits très simples. Elle a décidé de tourner la page de sa vie antérieure ; elle veut fuir le monde corrompu de l’argent et va vivre de façon frugale, avec, pour toute domesticité, une femme de ménage. En partant, elle laisse derrière elle ses trois fils. Jacques et Robert, les deux aînés, ont déjà intégré la raffinerie, mais le petit dernier, Max, n’a que quinze ans et son père, peut-être pour compenser l’absence de la mère, va le gâter outrageusement, lui laissant faire tout ce qu’il veut ; il lui offre des chevaux, un yacht, et pourvoit à toutes ses dépenses.

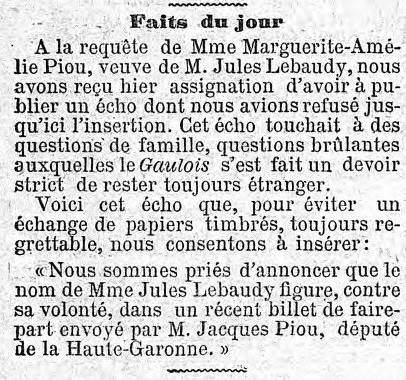

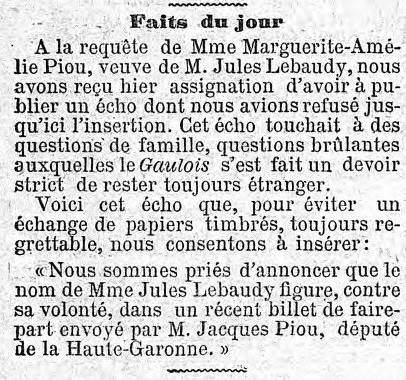

Jules Lebaudy meurt le 30 mai 1892, des suites d’une série d’attaques cérébrales. Le Figaro, qui annonce la nouvelle, le décrit comme « petit, gros sanguin ». Bien que domicilié à l’époque 2, avenue Velasquez, dans un hôtel particulier près du parc Monceau, c’est dans la maison de campagne de Bougival qu’il s’éteint. Amicie, associée contre son gré au faire-part, fera insérer cet avis dans Le Gaulois : « Nous sommes priés d’annoncer que le nom de Mme Jules Lebaudy figure contre sa volonté dans un récent billet de faire-part envoyé par M. Jacques Piou [son frère], député de la Haute-Garonne ». Mais elle fera ériger au Père-Lachaise la chapelle funéraire dans laquelle il sera inhumé.

Encart paru dans Le Gaulois

Amicie veut reprendre en main Max, que l’éducation laxiste de son père a conduit à mener une vie de bâton de chaise et de noceur et en a fait la proie de nombreux parasites, parmi lesquels la courtisane Liane de Pougy. Elle va exercer sur lui la plus grande rigueur, jusqu’à le faire écarter par ses frères, qui ont pris fait et cause pour leur mère, de l’entreprise familiale et l’obliger à quitter la maison de l’avenue Velasquez ; elle obtiendra, en 1894, qu’il soit pourvu d’un conseil judiciaire, mais ce jugement sera infirmé, grâce à l’habileté de l’avocat du jeune homme, Pierre Waldeck-Rousseau, qui parviendra à convaincre la cour que Mme Lebaudy avait reporté sur son fils la haine qu’elle éprouvait pour son époux.

Jeanne et son mari sont outrés de la façon dont Waldeck-Rousseau a traité leur mère, qu’il a présentée comme une mystique haineuse. Edmond Frisch de Fels lancera à l’avocat, en plein palais de justice : « Monsieur, vous êtes un polisson ! » et lui jettera son gant à la figure, à quoi le ténor du barreau répondra par un coup de poing. Le combat, un duel à l’épée, aura lieu le samedi 17 février 1894, sur l’île de la Grande-Jatte ; Waldeck-Rousseau ayant été légèrement atteint à la main droite à la seconde reprise, les médecins demanderont l’arrêt du combat.

Max possédait des chevaux de course, ceux que son père lui avait offerts, et d’autres qu’il avait achetés par la suite et qu’il entraînait et montait lui-même. Il avait loué des écuries à Maisons Laffitte, où les Lebaudy avaient une propriété. Jean Cocteau, dont la famille avait loué une maison de campagne à proximité, raconte, dans ses souvenirs, que « Max Lebaudy, le petit sucrier, lavait ses calèches au champagne et organisait des corridas ». Concernant les corridas, il en avait organisé une en particulier, le 10 septembre 1894, dans une arène aménagée à grands frais dans la propriété familiale ; ce jour-là, six toréadors et des taureaux venus d’Espagne s’étaient affrontés ; deux bêtes avaient été mises à mort et leur agonie avait été effroyable.

L’année suivante, Max est appelé sous les drapeaux. En fait, il aurait dû être réformé, car il était malade, atteint de tuberculose, mais l’administration militaire avait cédé devant une campagne de presse qui dénonçait par anticipation la faveur qui serait faite à un fils de famille. Il mourra le 24 décembre 1895 dans un sanatorium militaire à Amélie-les-Bains ; il n’avait pas tout à fait vingt-trois ans.

Octave Mirbeau dénoncera, dans Le Journal, l’incurie de l’armée et la « lamentable odyssée » du jeune homme, trimbalé « de Fontainebleau à Vernon, de Vernon à Rouen, de Rouen au Val-de-Grâce, pour aboutir à cette petite bourgade infestée et lointaine des Pyrénées, où il trouve, enfin, le repos dans la mort ! ». Les obsèques auront lieu dans la chapelle de l’hôpital, en présence d’Amicie, qui s’évanouira au cours de la cérémonie, ainsi que de Jeanne, Jacques et Robert, puis la dépouille partira pour Paris.

Dans sa retraite de Saint-Cloud, Amicie s’était mise à l’écriture: en 1893 elle avait publié, sous le pseudonyme de Guillaume Dall, un premier ouvrage, intitulé « La mère Angélique, abbesse de Port-Royal, d'après sa correspondance ». Dans les années qui suivront elle en rédigera sept ou huit autres, des essais pour la plupart, mais aussi des ouvrages pour enfants. En même temps, ayant décidé de ne pas garder pour elle l’héritage de son mari, qui lui brûle les doigts, elle devient l’une des plus grandes philanthropes de son temps. Elle va financer anonymement, son nom ne devant être révélé qu’après sa mort, l’achat d’un terrain et la construction, entre 1900 et 1905, d’un nouvel hôpital pour l’Institut Pasteur, ainsi que des bourses pour les étudiants sans ressources.

Buste de Madame Lebaudy à l'Institut Pasteur

Son œuvre la plus connue, toutefois, est le Groupe des Maisons Ouvrières, créé en 1899. Le premier immeuble sera construit 5, rue Jeanne d’Arc, dans le 13e arrondissement, suivi de l’hôtel populaire du 94, rue de Charonne, dans le 12e, exclusivement destiné aux hommes.

Au fronton du 25, rue Gassendi, Paris 14e, datant de 1931, un hommage posthume est rendu à la bienfaitrice.

Dans une lettre du 11 octobre 1908, Mme Lebaudy explique ses objectifs : « Mon intention, en construisant des habitations, n'a pas été seulement de procurer des logements hygiéniques aux travailleurs parisiens, mais de les habituer à l'ordre, à la propreté, à la discipline, au respect d'eux-mêmes, en un mot, de les moraliser: c'est là, par l'élimination des éléments mauvais, mon véritable but ». Elle exige, en outre, que les loyers soient versés régulièrement, car elle estime « qu’il est du devoir de tout locataire de s’associer à l’œuvre commune en payant régulièrement ses quittances ». Entre 1900 et 1913, huit immeubles seront construits. Après la mort d’Amicie, le Groupe des Maisons Ouvrières deviendra la Fondation de Madame Jules Lebaudy.

Porche d’entrée de la Fondation Amicie Lebaudy rue de l’amiral Roussin

Son zèle philanthropique va mener Amicie au Canada, en 1905, en compagnie de Mgr Alexandre Le Roy, supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit. Les spiritains, chassés de France par les lois anticléricales, se sont exilés au Québec, où, grâce à la participation financière de Mme Lebaudy, ils achètent, à Gatineau, un domaine pour y créer une école d’agriculture, l’Institut colonial franco-canadien[4].

Entre temps, un autre des fils d’Amicie va faire parler de lui. Il s’agit de Jacques, l’aîné des garçons. En digne héritier de son père, il profite du pactole que ce dernier lui a légué pour se livrer à la spéculation, acquérant, entre autres, en 1893, des parts majoritaires dans une importante mine d’argent bolivienne. Il habite alors 28, rue de Châteaudun. Il est toujours à la même adresse en 1900 quand il prend la direction générale de la Compagnie franco-algérienne, une société privée de chemin de fer dont la mission est de développer les voies de communication transsahariennes, et qui a son siège 6, rue Pigalle.

Il semble que le fils aîné des Lebaudy ait donné assez tôt quelques signes d’instabilité mentale : en 1895, le bruit avait même couru qu’il aurait été interné dans une maison de santé. Toujours est-il qu’en 1903 il va se lancer dans une équipée rocambolesque pour réaliser un projet fou qu’il mijotait depuis quelque temps, celui de fonder son propre empire au Sahara. Un matin du mois de mars, accompagné de sa maîtresse, Marguerite-Augustine Dellière, il appareille, à bord de sa goélette la Frasquita, à destination du cap Juby, en Afrique de l’ouest[5]. Après un certain nombre de péripéties, les voyageurs mettent pied à terre le 25 mai dans une baie déserte dénommée Baie de la Justice ; c’est à une vingtaine de kilomètres plus au sud que Jacques établira sa capitale,Troja.

Il s’autoproclame Jacques 1er, empereur du Sahara, et déclare urbi et orbi, par l’intermédiaire des journaux, que dorénavant c’est sous ce nom qu’il faudra le désigner et s’adresser à lui : « Quant au refus intentionnel de donner à Sa Majesté ses titres, il sera interprété comme un acte discourtois et entraînera la rupture des relations de Sa Majesté avec son auteur ». Il va également renoncer à sa nationalité française et se faire musulman. Afin de donner à son empire l’allure imposante qu’il convient, il commande la construction d’une mosquée et la fourniture de « vêtements somptueux pour l’impératrice [Marguerite] et l’empereur du Sahara ». Notons, à ce propos, qu’il s’est doté de quelques autres titres, tout aussi fantaisistes : roi des oasis de Chukanaya, prince de Tartafuya, duc d’Anoïs…

Mais l’ambition coloniale de Jacques Lebaudy va tourner court : après que cinq des membres de son équipage sont enlevés par des Arabes, il va refuser de payer la rançon, et c’est la France qui dépêchera une mission pour les récupérer. L’empereur, menacé de poursuites, commence une errance à travers l’Europe, sous les risées du public ; les caricaturistes vont s’en donner à cœur joie, de même que les chansonniers : la Boîte à Fursy, à Pigalle, présente un spectacle intitulé Haro sur Lebaudy.

Il émigre aux États-Unis, où il s’installe dans une immense propriété à Long Island avec Marguerite et leur fille Jacqueline, née en 1905. Sa raison vacille de plus en plus, il multiplie les extravagances, comme par exemple de se faire déposer par son cocher à quelque distance de sa maison et de continuer la route à quatre pattes, ou encore de caracoler sur un poney étique, un drapeau tricolore au-dessus de sa tunique et une trompette en fer-blanc en bandoulière, à la tête d’une troupe d’enfants des rues montés sur de maigres haridelles, à la suite de quoi il sera conduit au sanatorium d’Amityville. Son aliénation mentale atteint son paroxysme lorsque, voulant à tout prix un héritier mâle, il décide, le 11 janvier 1919, de l’avoir avec sa propre fille. Marguerite, pour empêcher son mari de mettre à exécution son ignoble projet, va l’abattre de plusieurs coups de feu. Elle sera acquittée au motif de la légitime défense[6].

De Robert, le fils cadet de Jules et Amicie Lebaudy, on ne sait pas grand-chose, si ce n’est qu’il va se passionner lui aussi pour les chevaux. Il a un élevage important et a constitué une écurie portant ses couleurs. Il est décrit par les journaux comme « le type accompli du gentleman correct et sérieux ». Dans la lignée philanthropique de sa mère, il crée plusieurs prix richement dotés. Lors d’un voyage aux États-Unis, il offre un million de dollars pour la fondation, à Chicago, d’une école industrielle française, appelée à faire partie intégrante de l’Université ; il fondera aussi des bourses pour étudiants. En 1898 il acquiert par adjudication l’hôtel du Plessis-Bellière, place de la Concorde, afin d’y installer le nouveau siège de l’Automobile Club de France. C’est lui qui a hérité de la propriété de Bougival ; dans les serres qu’il y a fait construire sont cultivées des espèces rares d’orchidées. En 1900, sa collection est considérée comme le clou du concours agricole[7].

En 1914 il est mobilisé et envoyé sur le front d’Alsace, où il commande une section de munitions. En 1926 il sera décoré de la Légion d’Honneur pour le remercier de plus de vingt ans d’action philanthropique, souvent en gardant l’anonymat, dans les domaines hospitalier et scolaire, mais aussi « donnant spontanément des millions » pour la défense des intérêts français. Il décédera en décembre 1931.

Jeanne, par son mariage, est devenue comtesse Frisch de Fels, princesse de Heffingen. Elle fera, comme sa mère, bon usage de sa fortune : elle va, pendant une trentaine d’années, apporter une aide constante à l’hôpital-hospice de Rambouillet, fonder et entretenir trois œuvres pour aveugles à Paris et créer la maternité du Bon Secours, ce qui lui vaudra d’être faite, en 1933, chevalier de la Légion d’Honneur.

En 1894 Jeanne et son mari avaient acheté l’ancien hôtel de la comtesse de Rigny, situé 135, rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui deviendra leur résidence principale. Le couple aura quatre enfants, deux garçons, André et Hubert, et deux filles, Anne-Marie et Edmée ; elles deviendront respectivement marquise de Boisgelin et duchesse de La Rochefoucauld[8] ; Hubert mourra au champ d’honneur en 1916. Jeanne décédera en 1943 ; Edmond lui survivra huit ans et mourra en 1951.

La mort de son petit-fils a été un coup très dur pour Amicie Lebaudy, et elle ne s’en remettra jamais. Ses obsèques auront lieu le 7 mai 1917 à l’église de la Trinité, en présence de tout le Gotha parisien, mais également des membres de la classe politique, au premier rang desquels on pouvait voir Paul Deschanel, à l’époque président de la Chambre, ainsi que plusieurs représentants des communautés religieuses. Elle sera inhumée au Père Lachaise, dans le caveau familial aux côtés de son mari et de Max.

94, rue de Charonne. En 1926 l’Armée du Salut rachètera l’immeuble pour en faire une résidence

pour jeunes femmes, sous l’appellation de « Palais de la Femme ».

Principales sources : Les journaux de l’époque, notamment Le Figaro, Le Gaulois, Le Journal des Débats, Le Petit Parisien.

Aline Boutillon

[1] Gustave Lebaudy a quitté le 9e arrondissement assez rapidement : il a surtout habité le 8e, notamment rue d’Amsterdam ; il s’était aussi fait construire un hôtel avenue George V, mais c’est place Vendôme qu’il mourra. Il a suivi une autre voie que son frère : d’abord conseiller municipal dans le 19e arrondissement, où se trouve l’usine de raffinage, il sera ensuite élu conseiller général de Seine-et-Oise, où il a acheté le château de Rosny, puis, en 1876, député de Mantes. Ses deux fils, Paul et Pierre, tout en s’occupant de la raffinerie, seront des pionniers de l’aérostation ; ils feront construire une série de dirigeables semi-rigides, parmi lesquels on peut citer le Jaune, le République ou le Liberté. Paul succédera à son père en tant que député.

[2] Le théâtre du Vaudeville avait été vendu aux enchères par la Ville de Paris en 1875 et Jules Lebaudy l’avait acheté pour 1 100 000 francs. Selon d’autres sources, cependant, l’acquéreur du théâtre serait Gustave et non Jules.

[3] Il sera, par la suite, reconnu comte romain héréditaire par bref pontifical de 1893, comte de Fels et prince de Heffingen par authentification du gouvernement espagnol.

[4] La ville de Gatineau, au Québec, est située sur la rive nord de la rivière des Outaouais, face à Ottawa, la capitale fédérale. Le domaine racheté par les pères spiritains avait appartenu à l’homme politique Alonzo Wright ; à sa mort, en 1904, sa propriété avait été mise en vente. Initialement créé à l’intention des immigrés français, l’Institut colonial franco-canadien fermera ses portes en 1912 et deviendra le Collège apostolique Saint-Alexandre, doté d’un séminaire. En souvenir de sa bienfaitrice, la ville a donné le nom de Chemin Lebaudy à l’une de ses rues.

[5] Le cap Juby faisait partie d’une bande de terre entre le Maroc et le Sahara espagnol, dont les frontières n’étaient pas clairement établies et que Jacques Lebaudy s’était de ce fait estimé autorisé à coloniser. En 1916 le cap Juby sera rattaché au Sahara espagnol ; en 1927 un aérodrome y sera construit pour servir d’escale de ravitaillement à l’aéropostale, sous la direction d’Antoine de Saint-Exupéry. C’est aujourd’hui la ville marocaine de Tarfaya.

[6] Jacques Lebaudy sera inhumé le 17 janvier 1919 derrière l'église de Saint Bridget à Westbury. Dans une longue interview qu’elle accordera un an plus tard au quotidien Le Journal Marguerite explique que Lebaudy lui avait crié un jour : « L’impératrice ne vaut plus rien, je n’en veux pas ; entends-tu, Marguerite, c’est la princesse qu’il me faut ; elle seule maintenant sera reine ! ». Quand il était revenu, ce 11 janvier 1919, pour mettre sa menace à exécution, elle avait tiré sur lui à plusieurs reprises avec une arme que lui avait donnée le shérif du comté de Nassau.

[7] La propriété avait pour adresse : 24, rue de Mesme ; cette rue, qui a reçu par la suite le nom d’Ivan Tourgueniev, part en face de la maison de Georges Bizet et s’enfonce dans l’ancienne propriété des Frênes, où l’on peut toujours voir la datcha de Tourgueniev et la villa des Viardot.

[8] Edmée de La Rochefoucauld (1895-1991) sera une femme de lettres reconnue, membre de l’Académie royale de Belgique ; sa fille, Solange Fasquelle (1933-2016), se consacrera aussi à l’écriture et recevra de nombreux prix littéraires.

© A. Boutillon 2017 ©9e Histoire 2017

© A. Boutillon 2017 © 9e Histoire 2017

UNE GRANDE FAMILLE DU 9e ARRONDISSEMENT

LES LEBAUDY, CES ILLUSTRES MÉCONNUS

Madame Jules Lebaudy, née Amicie Piou -

Médaillon sculpté par Horace Daillion

Le 3 mai 1917, dans un modeste appartement du 92, rue d’Amsterdam, mourait une femme, apparemment sans histoires, que ses voisins connaissaient sous le nom de Madame Ledalle. Ils étaient loin de se douter, quand ils la croisaient dans l’escalier, que cette dame entre deux âges, aux vêtements on ne peut plus simples, qui n’avait chez elle ni l’électricité ni le téléphone, était en réalité Amicie Lebaudy, l’une des femmes les plus riches du pays, qui distribuait anonymement ses millions à des œuvres de bienfaisance.

Marguerite Amicie Piou était née à Lyon, en 1847, où son père, Constance Piou, avait été procureur général, avant d’être nommé, l’année même de la naissance de sa fille, président de la Cour d’appel de Toulouse ; sa mère, Palmyre Le Dall de Kéréon, était issue d’une grande famille bretonne. À dix-huit ans on l’avait mariée au richissime Jules Lebaudy (1828-1892), troisième rejeton d’une dynastie sucrière, de dix-neuf ans son aîné.

Le fondateur de ce qui allait devenir un empire financier était Jean Lebaudy (1775-1847) ; fils d’un paysan de l’Orne, négociant en grains, il était venu à Paris au début du XIXe siècle et s’était lancé dans le commerce bancaire. C’était à l’époque où le sucre était encore une denrée de luxe, du fait qu’il provenait des plantations de canne des colonies ; à la demande de Napoléon, les industriels avaient donc orienté leurs recherches vers une production autochtone et l’on avait commencé à raffiner du sucre à partir d’une variété de betterave. Le pionnier en la matière avait été Benjamin Delessert.

Tenté par l’aventure, Jean Lebaudy ouvrira à son tour, en 1824, une raffinerie à la Villette, tout en gardant le négoce de la banque, dont s’occuperont son aîné, Adolphe, et son benjamin, Louis, établi quant à lui au Havre. Jean a longtemps habité 22, rue de la Grange-Batelière : on l’y trouve déjà en 1835, et encore en 1845, deux ans avant sa mort. Adolphe y loge aussi, mais en 1844, si l’on en croit le Bulletin des Lois de la République Française, il est installé à l’hôtel Laffitte, rue Laffitte n° 19. En effet, il s’est associé, en 1837, avec son ami Jacques Laffitte pour la création de la Caisse Générale pour le Commerce et l’Industrie, dont il sera l’un des trois gérants.

La façade sur jardin de l’hôtel Laffitte avant sa démolition en 1867 La raffinerie Lebaudy, 19, rue de Flandre, à La Villette

C’est donc le fils cadet de Jean, Désiré, qui réside alors 53, rue d’Hauteville, qui gardera le contrôle de l’usine de La Villette, avec plus ou moins de bonheur. Après lui, ce sont ses deux fils, Jules et Gustave, qui géreront la raffinerie, à laquelle ils donneront une nouvelle impulsion, ce qui leur permettra de se constituer une fortune colossale, qu’ils investiront largement dans l’immobilier.

Jules laissera bientôt la gestion de la raffinerie à Gustave pour s’intéresser davantage à la spéculation boursière, où il s’enrichira encore[1].

La société Lebaudy Frères ouvrira plus tard une nouvelle raffinerie à Roye, dans la Somme

Jules Lebaudy épouse donc Amicie Piou le 3 décembre 1865 à Toulouse. Ses parents, qui habitent à présent 8, rue de la Chaussée d’Antin, lui enverront leur consentement depuis Paris. Les nouveaux mariés s’installent sans doute dans l’appartement de Jules, au 6, rue de Sèze, mais c’est 11, rue Scribe, que naîtront leurs deux premiers enfants : Jeanne, le 3 décembre 1866 et Jacques, le 13 mai 1868. Pour le troisième, Robert, le 21 septembre 1869, les Lebaudy sont dans leur maison de campagne, à Bougival (24, rue de Mesmes). Quant au petit dernier, Max, quand il vient au monde, le 19 janvier 1873, la famille est domiciliée 73, boulevard Haussmann, dans le huitième.

Amicie va très vite faire l’apprentissage de la vie mondaine qu’exige la position sociale de son mari. Elle reçoit brillamment le Tout-Paris de la finance et de la politique, ainsi que la grande bourgeoisie catholique et monarchiste, suivant en cela la tradition de sa famille : son frère, Jacques Piou, d’abord avocat à Toulouse, a abandonné le barreau pour se consacrer à la politique : ami et conseiller du comte de Paris, il sera l’un des dirigeants de l’Union des Droites et député d’extrême-droite pour la Haute-Garonne.

Les affaires de Jules sont de plus en plus florissantes, l’argent afflue de tous côtés. D’après Le Réveil Lyonnais, il est propriétaire, en 1882, de quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinze maisons à Paris, qu'il a acquises à vil prix après la guerre de 1870.

« Cet homme de flair, de beaucoup de flair, possède notamment le pâté de maisons qui fait le coin de la rue de la Chaussée d'Antin et du boulevard, et il comprend, entre autres, le théâtre du Vaudeville, le café Américain, les cercles International et Artistique - sans compter les boutiques […] M. Lebaudy est encore propriétaire d'une bonne moitié des immeubles de la rue de Maubeuge»[2].

« Devant le théâtre du Vaudeville », par Jean Béraud, 1889

En effet, Jules Lebaudy vient de réussir un coup de maître : il avait constitué, avec le banquier Émile Erlanger, ainsi que le rappelle le journal Le Matin du 28 mai 1902, un syndicat de spéculateurs à la baisse afin de faire tomber au-dessous des cours où ils avaient vendu à découvert les actions de l’Union Générale, banque créée en 1875 par des monarchistes catholiques ; comme ce n’était pas suffisant, car la valeur était encore solide, « il leur fallait provoquer une panique, interrompre le cours des opérations régulières et amener enfin, si possible, les pouvoirs publics à intervenir ». Jules Lebaudy, de son côté, écrasait le marché et raréfiait l’argent en cédant 30 000 Suez (d’autres avancent le chiffre de 60 000) vendues à découvert. Cette entreprise spéculative, qui avait contribué au krach de l’Union Générale et entraîné la ruine de milliers de petits porteurs, avait encore enrichi notre raffineur.

La bonne société parisienne lui en tiendra rigueur et désertera pendant quelque temps le salon du boulevard Haussmann, mais le Tout-Paris ne boudera pas longtemps les bals que donne la maîtresse des lieux, comme celui où, comme l’écrit Le Gaulois du 18 mai 1887, « se pressaient plus de quatre cents personnes. Les dames étaient toutes poudrées et les hommes en habit rouge ». Amicie, quant à elle, ne pardonnera jamais à son mari ce qu’elle considère comme une action scélérate. Elle va se détacher petit à petit de lui et se retrancher dans une autre partie de l’hôtel. La brouille entre les époux atteindra son paroxysme en 1888, lors du mariage de leur fille Jeanne avec Edmond Frisch.

Edmond Frisch de Fels Max Lebaudy

À l’époque où Jeanne fait la connaissance de son futur mari, ce dernier collabore, en tant que reporter, à divers journaux ; cette situation est loin de plaire à Jules Lebaudy, qui aurait souhaité un meilleur parti pour sa fille, de sorte qu’il sera foncièrement opposé à ce mariage. Amicie, ne serait-ce que pour contrarier un mari qu’elle exècre, va au contraire favoriser cette union, d’autant plus que le prétendant descend, par sa mère, Anna Fölsch von Fels, d’une grande famille luxembourgeoise, avec une branche danoise[3]. Entre temps, le fiancé a obtenu un poste d’attaché à l’ambassade de France près le Saint-Siège, ce qui vaudra aux futurs mariés la bénédiction pontificale de S.S. le pape Léon XIII. Le mariage aura lieu le 5 décembre 1888, à Saint-Augustin, dans l’intimité ; Jules Lebaudy n’y assistera pas, d’autant plus qu’il vient d’avoir une première attaque cérébrale. Aussitôt après le mariage de sa fille, Amicie quitte le domicile conjugal pour s’installer dans un petit appartement de location à Saint-Cloud (4, rue de la Paix).

Elle n’emporte avec elle aucune de ses robes de grande mondaine, mais seulement des habits très simples. Elle a décidé de tourner la page de sa vie antérieure ; elle veut fuir le monde corrompu de l’argent et va vivre de façon frugale, avec, pour toute domesticité, une femme de ménage. En partant, elle laisse derrière elle ses trois fils. Jacques et Robert, les deux aînés, ont déjà intégré la raffinerie, mais le petit dernier, Max, n’a que quinze ans et son père, peut-être pour compenser l’absence de la mère, va le gâter outrageusement, lui laissant faire tout ce qu’il veut ; il lui offre des chevaux, un yacht, et pourvoit à toutes ses dépenses.

Jules Lebaudy meurt le 30 mai 1892, des suites d’une série d’attaques cérébrales. Le Figaro, qui annonce la nouvelle, le décrit comme « petit, gros sanguin ». Bien que domicilié à l’époque 2, avenue Velasquez, dans un hôtel particulier près du parc Monceau, c’est dans la maison de campagne de Bougival qu’il s’éteint. Amicie, associée contre son gré au faire-part, fera insérer cet avis dans Le Gaulois : « Nous sommes priés d’annoncer que le nom de Mme Jules Lebaudy figure contre sa volonté dans un récent billet de faire-part envoyé par M. Jacques Piou [son frère], député de la Haute-Garonne ». Mais elle fera ériger au Père-Lachaise la chapelle funéraire dans laquelle il sera inhumé.

Encart paru dans Le Gaulois

Amicie veut reprendre en main Max, que l’éducation laxiste de son père a conduit à mener une vie de bâton de chaise et de noceur et en a fait la proie de nombreux parasites, parmi lesquels la courtisane Liane de Pougy. Elle va exercer sur lui la plus grande rigueur, jusqu’à le faire écarter par ses frères, qui ont pris fait et cause pour leur mère, de l’entreprise familiale et l’obliger à quitter la maison de l’avenue Velasquez ; elle obtiendra, en 1894, qu’il soit pourvu d’un conseil judiciaire, mais ce jugement sera infirmé, grâce à l’habileté de l’avocat du jeune homme, Pierre Waldeck-Rousseau, qui parviendra à convaincre la cour que Mme Lebaudy avait reporté sur son fils la haine qu’elle éprouvait pour son époux.

Jeanne et son mari sont outrés de la façon dont Waldeck-Rousseau a traité leur mère, qu’il a présentée comme une mystique haineuse. Edmond Frisch de Fels lancera à l’avocat, en plein palais de justice : « Monsieur, vous êtes un polisson ! » et lui jettera son gant à la figure, à quoi le ténor du barreau répondra par un coup de poing. Le combat, un duel à l’épée, aura lieu le samedi 17 février 1894, sur l’île de la Grande-Jatte ; Waldeck-Rousseau ayant été légèrement atteint à la main droite à la seconde reprise, les médecins demanderont l’arrêt du combat.

Max possédait des chevaux de course, ceux que son père lui avait offerts, et d’autres qu’il avait achetés par la suite et qu’il entraînait et montait lui-même. Il avait loué des écuries à Maisons Laffitte, où les Lebaudy avaient une propriété. Jean Cocteau, dont la famille avait loué une maison de campagne à proximité, raconte, dans ses souvenirs, que « Max Lebaudy, le petit sucrier, lavait ses calèches au champagne et organisait des corridas ». Concernant les corridas, il en avait organisé une en particulier, le 10 septembre 1894, dans une arène aménagée à grands frais dans la propriété familiale ; ce jour-là, six toréadors et des taureaux venus d’Espagne s’étaient affrontés ; deux bêtes avaient été mises à mort et leur agonie avait été effroyable.

L’année suivante, Max est appelé sous les drapeaux. En fait, il aurait dû être réformé, car il était malade, atteint de tuberculose, mais l’administration militaire avait cédé devant une campagne de presse qui dénonçait par anticipation la faveur qui serait faite à un fils de famille. Il mourra le 24 décembre 1895 dans un sanatorium militaire à Amélie-les-Bains ; il n’avait pas tout à fait vingt-trois ans.

Octave Mirbeau dénoncera, dans Le Journal, l’incurie de l’armée et la « lamentable odyssée » du jeune homme, trimbalé « de Fontainebleau à Vernon, de Vernon à Rouen, de Rouen au Val-de-Grâce, pour aboutir à cette petite bourgade infestée et lointaine des Pyrénées, où il trouve, enfin, le repos dans la mort ! ». Les obsèques auront lieu dans la chapelle de l’hôpital, en présence d’Amicie, qui s’évanouira au cours de la cérémonie, ainsi que de Jeanne, Jacques et Robert, puis la dépouille partira pour Paris.

Dans sa retraite de Saint-Cloud, Amicie s’était mise à l’écriture: en 1893 elle avait publié, sous le pseudonyme de Guillaume Dall, un premier ouvrage, intitulé « La mère Angélique, abbesse de Port-Royal, d'après sa correspondance ». Dans les années qui suivront elle en rédigera sept ou huit autres, des essais pour la plupart, mais aussi des ouvrages pour enfants. En même temps, ayant décidé de ne pas garder pour elle l’héritage de son mari, qui lui brûle les doigts, elle devient l’une des plus grandes philanthropes de son temps. Elle va financer anonymement, son nom ne devant être révélé qu’après sa mort, l’achat d’un terrain et la construction, entre 1900 et 1905, d’un nouvel hôpital pour l’Institut Pasteur, ainsi que des bourses pour les étudiants sans ressources.

Buste de Madame Lebaudy à l'Institut Pasteur

Son œuvre la plus connue, toutefois, est le Groupe des Maisons Ouvrières, créé en 1899. Le premier immeuble sera construit 5, rue Jeanne d’Arc, dans le 13e arrondissement, suivi de l’hôtel populaire du 94, rue de Charonne, dans le 12e, exclusivement destiné aux hommes.

Au fronton du 25, rue Gassendi, Paris 14e, datant de 1931, un hommage posthume est rendu à la bienfaitrice.

Dans une lettre du 11 octobre 1908, Mme Lebaudy explique ses objectifs : « Mon intention, en construisant des habitations, n'a pas été seulement de procurer des logements hygiéniques aux travailleurs parisiens, mais de les habituer à l'ordre, à la propreté, à la discipline, au respect d'eux-mêmes, en un mot, de les moraliser: c'est là, par l'élimination des éléments mauvais, mon véritable but ». Elle exige, en outre, que les loyers soient versés régulièrement, car elle estime « qu’il est du devoir de tout locataire de s’associer à l’œuvre commune en payant régulièrement ses quittances ». Entre 1900 et 1913, huit immeubles seront construits. Après la mort d’Amicie, le Groupe des Maisons Ouvrières deviendra la Fondation de Madame Jules Lebaudy.

Porche d’entrée de la Fondation Amicie Lebaudy rue de l’amiral Roussin

Son zèle philanthropique va mener Amicie au Canada, en 1905, en compagnie de Mgr Alexandre Le Roy, supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit. Les spiritains, chassés de France par les lois anticléricales, se sont exilés au Québec, où, grâce à la participation financière de Mme Lebaudy, ils achètent, à Gatineau, un domaine pour y créer une école d’agriculture, l’Institut colonial franco-canadien[4].

Entre temps, un autre des fils d’Amicie va faire parler de lui. Il s’agit de Jacques, l’aîné des garçons. En digne héritier de son père, il profite du pactole que ce dernier lui a légué pour se livrer à la spéculation, acquérant, entre autres, en 1893, des parts majoritaires dans une importante mine d’argent bolivienne. Il habite alors 28, rue de Châteaudun. Il est toujours à la même adresse en 1900 quand il prend la direction générale de la Compagnie franco-algérienne, une société privée de chemin de fer dont la mission est de développer les voies de communication transsahariennes, et qui a son siège 6, rue Pigalle.

Il semble que le fils aîné des Lebaudy ait donné assez tôt quelques signes d’instabilité mentale : en 1895, le bruit avait même couru qu’il aurait été interné dans une maison de santé. Toujours est-il qu’en 1903 il va se lancer dans une équipée rocambolesque pour réaliser un projet fou qu’il mijotait depuis quelque temps, celui de fonder son propre empire au Sahara. Un matin du mois de mars, accompagné de sa maîtresse, Marguerite-Augustine Dellière, il appareille, à bord de sa goélette la Frasquita, à destination du cap Juby, en Afrique de l’ouest[5]. Après un certain nombre de péripéties, les voyageurs mettent pied à terre le 25 mai dans une baie déserte dénommée Baie de la Justice ; c’est à une vingtaine de kilomètres plus au sud que Jacques établira sa capitale,Troja.

Il s’autoproclame Jacques 1er, empereur du Sahara, et déclare urbi et orbi, par l’intermédiaire des journaux, que dorénavant c’est sous ce nom qu’il faudra le désigner et s’adresser à lui : « Quant au refus intentionnel de donner à Sa Majesté ses titres, il sera interprété comme un acte discourtois et entraînera la rupture des relations de Sa Majesté avec son auteur ». Il va également renoncer à sa nationalité française et se faire musulman. Afin de donner à son empire l’allure imposante qu’il convient, il commande la construction d’une mosquée et la fourniture de « vêtements somptueux pour l’impératrice [Marguerite] et l’empereur du Sahara ». Notons, à ce propos, qu’il s’est doté de quelques autres titres, tout aussi fantaisistes : roi des oasis de Chukanaya, prince de Tartafuya, duc d’Anoïs…

Mais l’ambition coloniale de Jacques Lebaudy va tourner court : après que cinq des membres de son équipage sont enlevés par des Arabes, il va refuser de payer la rançon, et c’est la France qui dépêchera une mission pour les récupérer. L’empereur, menacé de poursuites, commence une errance à travers l’Europe, sous les risées du public ; les caricaturistes vont s’en donner à cœur joie, de même que les chansonniers : la Boîte à Fursy, à Pigalle, présente un spectacle intitulé Haro sur Lebaudy.

Il émigre aux États-Unis, où il s’installe dans une immense propriété à Long Island avec Marguerite et leur fille Jacqueline, née en 1905. Sa raison vacille de plus en plus, il multiplie les extravagances, comme par exemple de se faire déposer par son cocher à quelque distance de sa maison et de continuer la route à quatre pattes, ou encore de caracoler sur un poney étique, un drapeau tricolore au-dessus de sa tunique et une trompette en fer-blanc en bandoulière, à la tête d’une troupe d’enfants des rues montés sur de maigres haridelles, à la suite de quoi il sera conduit au sanatorium d’Amityville. Son aliénation mentale atteint son paroxysme lorsque, voulant à tout prix un héritier mâle, il décide, le 11 janvier 1919, de l’avoir avec sa propre fille. Marguerite, pour empêcher son mari de mettre à exécution son ignoble projet, va l’abattre de plusieurs coups de feu. Elle sera acquittée au motif de la légitime défense[6].

De Robert, le fils cadet de Jules et Amicie Lebaudy, on ne sait pas grand-chose, si ce n’est qu’il va se passionner lui aussi pour les chevaux. Il a un élevage important et a constitué une écurie portant ses couleurs. Il est décrit par les journaux comme « le type accompli du gentleman correct et sérieux ». Dans la lignée philanthropique de sa mère, il crée plusieurs prix richement dotés. Lors d’un voyage aux États-Unis, il offre un million de dollars pour la fondation, à Chicago, d’une école industrielle française, appelée à faire partie intégrante de l’Université ; il fondera aussi des bourses pour étudiants. En 1898 il acquiert par adjudication l’hôtel du Plessis-Bellière, place de la Concorde, afin d’y installer le nouveau siège de l’Automobile Club de France. C’est lui qui a hérité de la propriété de Bougival ; dans les serres qu’il y a fait construire sont cultivées des espèces rares d’orchidées. En 1900, sa collection est considérée comme le clou du concours agricole[7].

En 1914 il est mobilisé et envoyé sur le front d’Alsace, où il commande une section de munitions. En 1926 il sera décoré de la Légion d’Honneur pour le remercier de plus de vingt ans d’action philanthropique, souvent en gardant l’anonymat, dans les domaines hospitalier et scolaire, mais aussi « donnant spontanément des millions » pour la défense des intérêts français. Il décédera en décembre 1931.

Jeanne, par son mariage, est devenue comtesse Frisch de Fels, princesse de Heffingen. Elle fera, comme sa mère, bon usage de sa fortune : elle va, pendant une trentaine d’années, apporter une aide constante à l’hôpital-hospice de Rambouillet, fonder et entretenir trois œuvres pour aveugles à Paris et créer la maternité du Bon Secours, ce qui lui vaudra d’être faite, en 1933, chevalier de la Légion d’Honneur.

En 1894 Jeanne et son mari avaient acheté l’ancien hôtel de la comtesse de Rigny, situé 135, rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui deviendra leur résidence principale. Le couple aura quatre enfants, deux garçons, André et Hubert, et deux filles, Anne-Marie et Edmée ; elles deviendront respectivement marquise de Boisgelin et duchesse de La Rochefoucauld[8] ; Hubert mourra au champ d’honneur en 1916. Jeanne décédera en 1943 ; Edmond lui survivra huit ans et mourra en 1951.

La mort de son petit-fils a été un coup très dur pour Amicie Lebaudy, et elle ne s’en remettra jamais. Ses obsèques auront lieu le 7 mai 1917 à l’église de la Trinité, en présence de tout le Gotha parisien, mais également des membres de la classe politique, au premier rang desquels on pouvait voir Paul Deschanel, à l’époque président de la Chambre, ainsi que plusieurs représentants des communautés religieuses. Elle sera inhumée au Père Lachaise, dans le caveau familial aux côtés de son mari et de Max.

94, rue de Charonne. En 1926 l’Armée du Salut rachètera l’immeuble pour en faire une résidence

pour jeunes femmes, sous l’appellation de « Palais de la Femme ».

Principales sources : Les journaux de l’époque, notamment Le Figaro, Le Gaulois, Le Journal des Débats, Le Petit Parisien.

Aline Boutillon

[1] Gustave Lebaudy a quitté le 9e arrondissement assez rapidement : il a surtout habité le 8e, notamment rue d’Amsterdam ; il s’était aussi fait construire un hôtel avenue George V, mais c’est place Vendôme qu’il mourra. Il a suivi une autre voie que son frère : d’abord conseiller municipal dans le 19e arrondissement, où se trouve l’usine de raffinage, il sera ensuite élu conseiller général de Seine-et-Oise, où il a acheté le château de Rosny, puis, en 1876, député de Mantes. Ses deux fils, Paul et Pierre, tout en s’occupant de la raffinerie, seront des pionniers de l’aérostation ; ils feront construire une série de dirigeables semi-rigides, parmi lesquels on peut citer le Jaune, le République ou le Liberté. Paul succédera à son père en tant que député.

[2] Le théâtre du Vaudeville avait été vendu aux enchères par la Ville de Paris en 1875 et Jules Lebaudy l’avait acheté pour 1 100 000 francs. Selon d’autres sources, cependant, l’acquéreur du théâtre serait Gustave et non Jules.

[3] Il sera, par la suite, reconnu comte romain héréditaire par bref pontifical de 1893, comte de Fels et prince de Heffingen par authentification du gouvernement espagnol.

[4] La ville de Gatineau, au Québec, est située sur la rive nord de la rivière des Outaouais, face à Ottawa, la capitale fédérale. Le domaine racheté par les pères spiritains avait appartenu à l’homme politique Alonzo Wright ; à sa mort, en 1904, sa propriété avait été mise en vente. Initialement créé à l’intention des immigrés français, l’Institut colonial franco-canadien fermera ses portes en 1912 et deviendra le Collège apostolique Saint-Alexandre, doté d’un séminaire. En souvenir de sa bienfaitrice, la ville a donné le nom de Chemin Lebaudy à l’une de ses rues.

[5] Le cap Juby faisait partie d’une bande de terre entre le Maroc et le Sahara espagnol, dont les frontières n’étaient pas clairement établies et que Jacques Lebaudy s’était de ce fait estimé autorisé à coloniser. En 1916 le cap Juby sera rattaché au Sahara espagnol ; en 1927 un aérodrome y sera construit pour servir d’escale de ravitaillement à l’aéropostale, sous la direction d’Antoine de Saint-Exupéry. C’est aujourd’hui la ville marocaine de Tarfaya.

[6] Jacques Lebaudy sera inhumé le 17 janvier 1919 derrière l'église de Saint Bridget à Westbury. Dans une longue interview qu’elle accordera un an plus tard au quotidien Le Journal Marguerite explique que Lebaudy lui avait crié un jour : « L’impératrice ne vaut plus rien, je n’en veux pas ; entends-tu, Marguerite, c’est la princesse qu’il me faut ; elle seule maintenant sera reine ! ». Quand il était revenu, ce 11 janvier 1919, pour mettre sa menace à exécution, elle avait tiré sur lui à plusieurs reprises avec une arme que lui avait donnée le shérif du comté de Nassau.

[7] La propriété avait pour adresse : 24, rue de Mesme ; cette rue, qui a reçu par la suite le nom d’Ivan Tourgueniev, part en face de la maison de Georges Bizet et s’enfonce dans l’ancienne propriété des Frênes, où l’on peut toujours voir la datcha de Tourgueniev et la villa des Viardot.

[8] Edmée de La Rochefoucauld (1895-1991) sera une femme de lettres reconnue, membre de l’Académie royale de Belgique ; sa fille, Solange Fasquelle (1933-2016), se consacrera aussi à l’écriture et recevra de nombreux prix littéraires.

© A. Boutillon 2017 ©9e Histoire 2017

Catégorie : - Articles-Personnages

Page lue 13234 fois