L'Hôtel Bonaparte, rue de la Victoire

© B. Chevallier 2008 © 9e Histoire 2009 - 2014

UN HÔTEL PARTICULIER DANS LE 9e

L'HÔTEL BONAPARTE, RUE DE LA VICTOIRE

Dans les années 1770, un affluent du ruisseau de Ménilmontant traversait le quartier dit des Porcherons dans des sols alors occupés par des maraîchers. La petite ruelle dite aux Marais-des-Porcherons prend alors le nom de rue Chantereine, ces terres marécageuses étant peuplées de grenouilles ou rainettes qui y faisaient entendre leur chant !

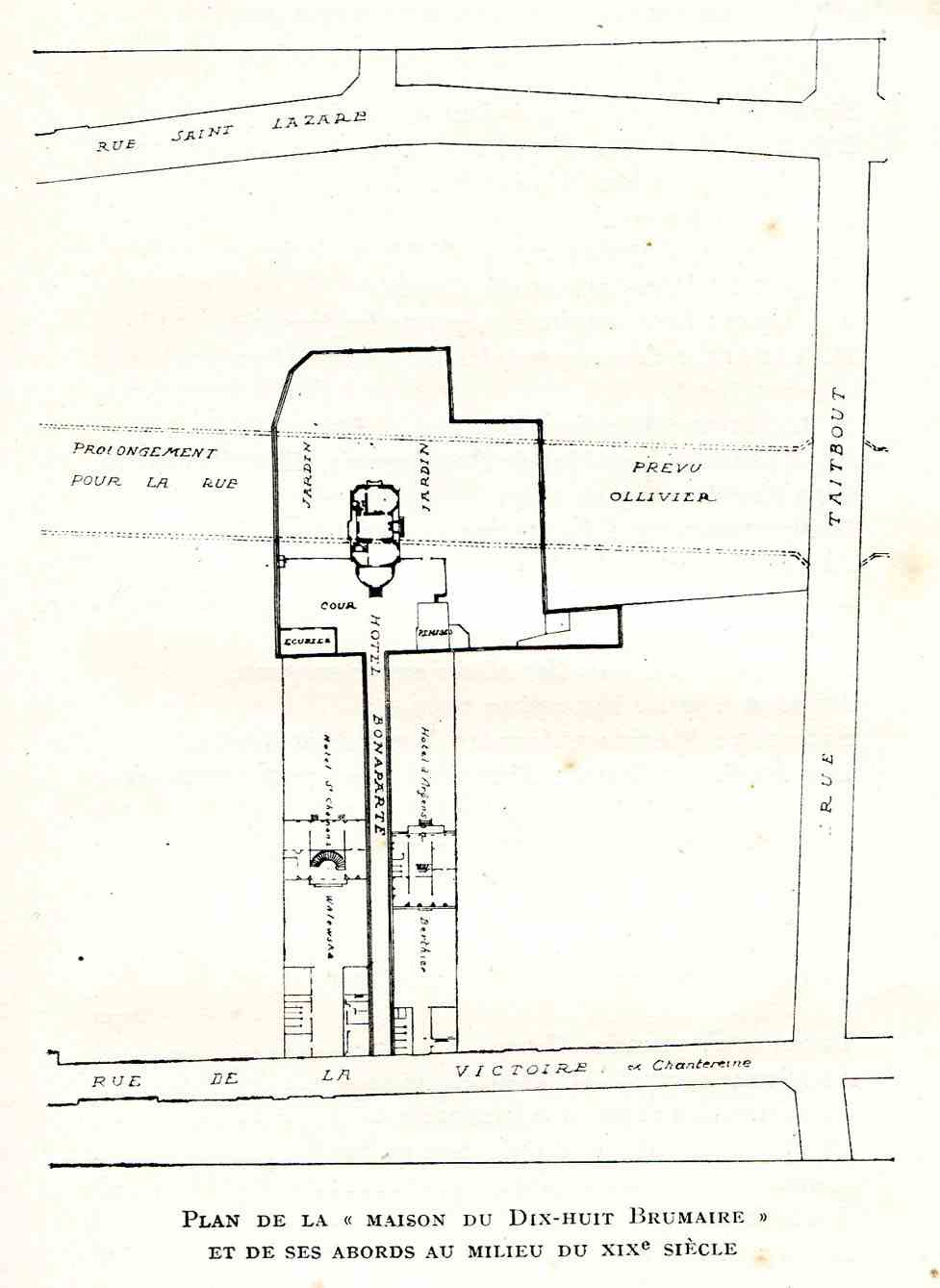

Plusieurs rues sont alors percées dans les terrains alentour qui prennent aussitôt d’importantes plus-values. Parmi les architectes spéculateurs figure François-Victor Pérard de Montreuil qui achète en 1776 au financier et investisseur immobilier Bouret de Vézelay, un grand emplacement rue Chantereine sur lequel il construit deux beaux hôtels particuliers séparés par une longue allée ; il lui restait encore un terrain de forme tourmentée d’un peu moins de 2.000 m2 sur lequel il érige entre 1776 et 1778 la petite maison appelée à connaître la célébrité que l’on sait. L’entrée se fait par la rue Chantereine et après avoir longé la longue allée séparant les deux beaux hôtels, on débouche sur un espace plus vaste sur lequel s’élève la folie.

Le 15 mars 1780 Pérard de Montreuil loue ce pavillon à Joseph-Alexandre vicomte de Ségur, jeune aristocrate âgé de vingt-quatre ans, parfait homme du monde et brillant causeur ; il était connu pour être l’auteur d’une romance célèbre intitulée « l’amour fait passer le temps, mais le temps fait passer l’amour ».

Il y installe aussitôt sa maîtresse, Julie Careau, jeune danseuse de l’Opéra née en 1756, qui était déjà passée des bras du maréchal de Soubise à ceux de M. de Brunville qui lui laissa un fils en 1777. En 1781 Julie met au monde un second fils, œuvre de ses amours avec Ségur et la même année, le 6 décembre, Pérard de Montreuil lui vend l’hôtel. Mais ses liens avec Ségur vont se relâcher avec la naissance accidentelle d’un troisième fils issu de son nouvel amant, le chevalier de Saint-Léger !

Julie tient alors un salon très fréquenté : on y rencontre Mirabeau, Condorcet, Rivarol ou Chamfort, le monde de la cour ou bien des comédiennes comme la Raucourt, Louise Contat ou Sophie Arnoult.

C’est en 1787 que sa vie bascule ; fatiguée d’une liaison de dix ans avec Ségur, elle tombe follement amoureuse d’un comédien plus jeune qu’elle, François-Joseph Talma. Le curé de Saint-Sulpice refusant de marier ces comédiens, la cérémonie est repoussée au 19 avril 1791, soit seulement douze jours avant le baptême de leurs jumeaux qu’ils prénomment Castor et Pollux selon le goût de l’époque pour l’Antiquité ! Faisant preuve d’une grande prudence et ne recevant plus dans son hôtel, Julie échappe ainsi au couperet de la guillotine. Un dernier fils que lui donne Talma, prénommé Tell, ne vit que douze jours ; c’est le moment où l’acteur rencontre la belle Caroline Vanhove dont il est de plus en plus épris et qu’il finira par épouser. Tout va alors aller de mal en pis pour Julie ; elle perd d’abord ses jumeaux au début de l’été 1795, emportés par la tuberculose, et puis devant le poids des charges de l’hôtel elle est contrainte de le quitter pour emménager dans un petit appartement.

La maison est aussitôt mise en location. A raison de 4.000 livres (cf. note) de loyer par an le contrat est signé le 10 août 1795 avec une amie de Julie, la veuve du général de Beauharnais, Rose qui ne s’appelle pas encore Joséphine, prénom que lui donnera Napoléon quelques mois plus tard. En entrant en jouissance dans sa nouvelle habitation le 2 octobre de la même année, elle ne peut imaginer que sa vie va bientôt basculer et que neuf ans plus tard elle sera couronnée impératrice des Français !

Sans un y afficher un grand luxe, ce qu’elle ne peut encore se permettre, Joséphine meuble sa nouvelle habitation à la hauteur de ses moyens qui sont encore bien modestes à ses yeux. Toujours à court d’argent, elle écrit depuis Fontainebleau en novembre 1795 à propos de son lit : « Je trouve un peu cher le lit, pensez donc je vous prie que quarante louis en 90 en vaux [sic] quatre-vingts en 95… Vous pouvez commencer ma chambre à coucher, si elle est libre, je vous prie, qu’elle soit extrêmement simple »

C’est donc dans son hôtel que se présente par un beau jour d’octobre 1795 le général Bonaparte, auréolé de son récent succès après avoir canonné les royalistes sur les marches de Saint-Roch le 13 vendémiaire (5 octobre). Très vite, elle se rapproche de ce jeune militaire ambitieux et lui écrit : « Vous ne venez plus voir une amie qui vous aime, vous l’avez tout à fait délaissée ; vous avez bien tort, car elle vous est tendrement attachée. Venez demain septidi déjeuner avec moi. J’ai besoin de vous voir et de causer avec vous sur vos intérêts. Bonsoir, mon ami, je vous embrasse ».

Marmont rappellera plus tard dans ses Mémoires : « Il en devint amoureux dans toute la force de sa plus grande acception. C’était selon l’apparence sa première passion. Il avait 27 ans et elle plus de 32 » Tout va alors très vite basculer comme le prouve cette lettre qu’il lui écrit peu de temps après : « Je me réveille plein de toi. Ton portrait et le souvenir de l’enivrante soirée d’hier n’ont point laissé de repos à mes sens. Douce et incomparable Joséphine, quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur ? ». Pendant cinq mois, de leur rencontre à la mi-octobre 1795 jusqu’à leur mariage en mars 1796, Bonaparte va passer toutes ses soirées chez celle qu’il s’empresse d’appeler désormais Joséphine, ne souhaitant plus utiliser son prénom usuel de Rose. Il la croira riche ; elle le ne fera rien pour le détromper et il prendra ce semblant d’aisance pour du luxe.

Deux jours avant d’épouser Bonaparte, le 7 mars 1796, elle fait dresser par son notaire par mesure de sécurité l’inventaire après décès d’Alexandre de Beauharmais qui avait été exécuté depuis déjà un an et demi ! Ce document donne une assez bonne idée de l’ameublement de la maison à la veille de son mariage. Aucun luxe, mais un mobilier élégant, souvent en acajou, accompagné de rares objets d’art ; on ne note qu’un buste de Socrate en marbre blanc, quelques estampes encadrées ainsi que trois vases étrusques en terre noire (un au musée de Malmaison) ; la porcelaine est dépareillée ainsi que la modeste argenterie qui l’accompagne, mais la cave abrite déjà plus de cinq cents bouteilles ! Les seuls meubles un peu précieux sont un piano-forte signé de Bernard, un facteur d’Angers, et une harpe en acajou de Sébastien Renaud.

Les événements vont alors s’accélérer : le lendemain de l’inventaire, le 8 mars, le contrat de mariage est signé, puis le mariage civil est célébré le 9. Parti pour l’Italie dès le 11 mars, le surlendemain de son mariage, il laisse Joséphine seule, mais il n’oublie pas de lui faire parvenir des subsides afin de meubler l’appartement qu’elle lui destine lorsqu’il rentrera d’Italie. Il lui écrit depuis Cherasco le 29 avril : « Je t’envoie par Murat 200 louis dont tu te serviras, si tu en as besoin, ou que tu emploieras à meubler l’appartement que tu me destines ».

Mais Joséphine n’a nulle envie de rejoindre son mari en Italie et elle va tant faire qu’elle restera à Paris jusqu’au 26 juin. Les lettres enflammées qu’il lui envoie, parfois accompagnées de menaces de rentrer, la contraignent enfin à partir. Absente du 26 juin 1796 au 30 décembre 1797, elle restera un an et demi dans ce pays où elle s’ennuie, loin de Paris et de ses amis. Elle est accompagnée d’un jeune capitaine attaché à l’armée de l’Intérieur, Hippolyte Charles, qui ne la quitte pas d’un pas. Enfin, elle arrive à Milan, toujours accompagné de Charles, où Napoléon la rejoint le 13 juillet. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, elle met à profit son statut de quasi souveraine et utilise la manne financière due aux victoires de son mari afin mettre au goût du jour sa petite maison parisienne. Le couple séjourne alors près d’Udine dans la somptueuse villa Manin d’où elle écrit le 30 septembre 1797 à son architecte Corneille Vautier : « …il y a maintenant des fonds et je me flatte que tout va bien. Je désire que ma maison soit meublée dans la dernière élégance, j’entends que tout le premier sera aussi meublé »

Elle sera entendue au-delà de toute espérance et le montant de la facture sera si élevé que Napoléon s’en souviendra encore à Sainte-Hélène, confiant à Las Cases le 21 avril 1816 « En quittant l’armée d’Italie pour venir à Paris, Mme Bonaparte avait écrit qu’on meublât, avec tout ce qu’il y avait de mieux, une petite maison que nous avions rue de la Victoire. Cette maison ne valait pas plus de quarante mille francs. Quelle fut ma surprise, mon indignation et ma mauvaise humeur, quand on me présenta le compte des meubles du salon, qui ne me semblaient rien de très extraordinaires, et qui montait pourtant à la somme énorme de cent vingt à cent trente mille francs. J’eus beau me défendre, crier, il fallut payer. L’entrepreneur montrait la lettre qui demandait tout ce qu’il y avait de mieux : or tout ce qui était là était de nouveaux modèles faits exprès ; il n’y avait pas de juge de paix qui ne m’eût condamné »

On connaît le mobilier qui garnit l’hôtel à partir de 1797 grâce au livre de comptes des frères Jacob qui livrent entre le 21 novembre et le 9 décembre 1797 pour 7.381 livres de meubles, ce qui est loin des 120 à 130.000 francs dont Napoléon croyait se souvenir à Sainte-Hélène ! La plupart avaient été exécutés spécialement sur les dessins de l’architecte Charles Percier dont c’était une des premières collaborations avec la maison Jacob. Parmi les objets présentant une grande valeur, outre une pendule forme portique à 1.100 livres, on remarque un secrétaire (1.800 livres) accompagné de sa commode (1.200 livres) en acajou et citronnier que Bonaparte fit transporter à Malmaison où on les retrouve dans l’inventaire après décès de Joséphine en 1814, l’un dans la salle du Conseil et l’autre dans la chambre à coucher de la reine Hortense (aujourd’hui au château de Nymphenburg, Wittelsbacher Ausgleichsfonds, Allemagne).

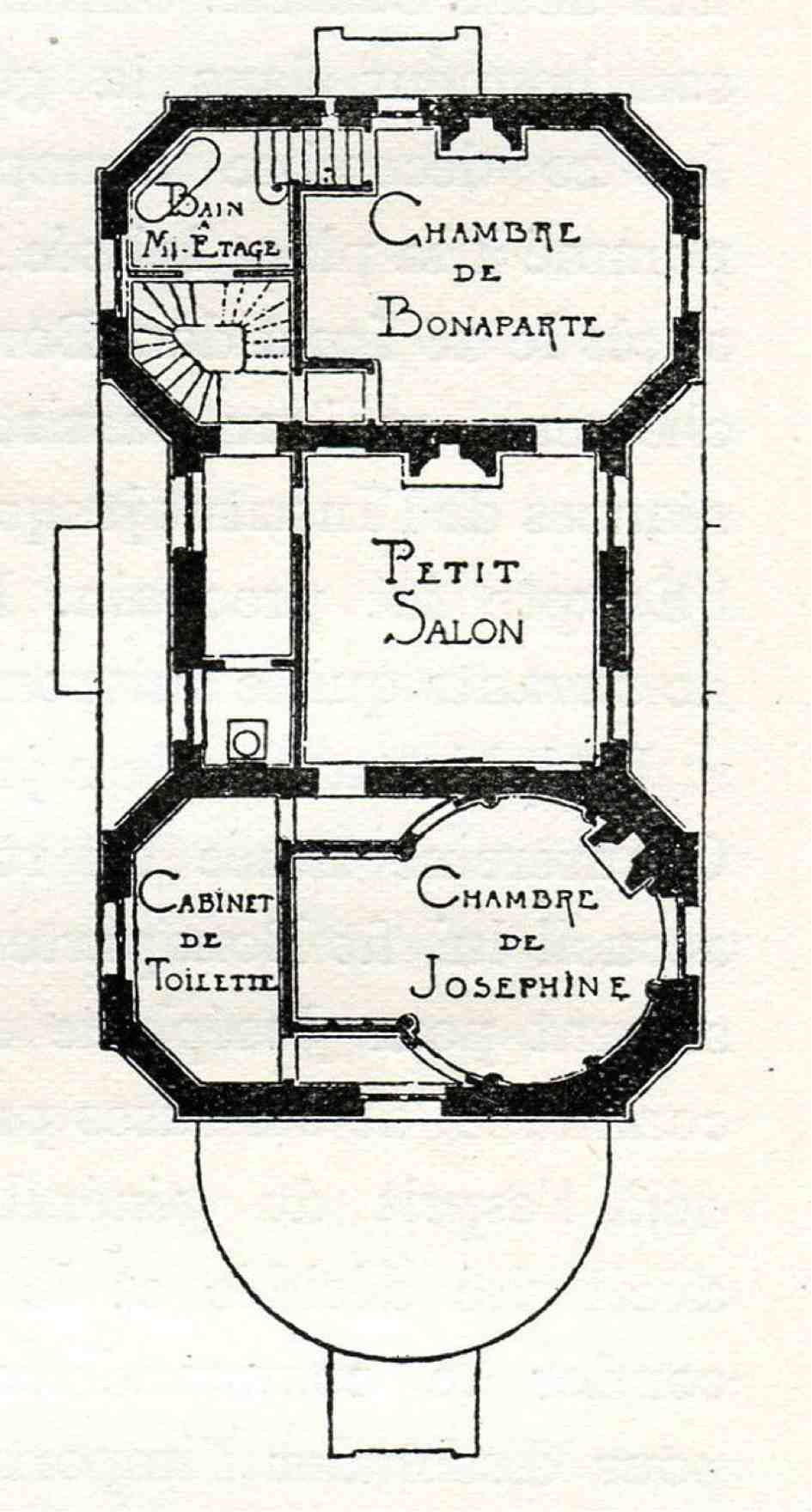

C’est donc ce nouveau mobilier que Bonaparte découvre à son retour d’Italie le 5 décembre 1797 dans la maison nouvellement réaménagée : au rez-de-chaussée, après une antichambre en forme de tente sommairement meublée, on entre dans la salle à manger flanquée aux angles de quatre buffets d’acajou ; autour de la table ronde à abattants de près de deux mètres de diamètre, sont disposées douze chaises d’acajou couvertes de tissu de crin à rayures ; pour dissimuler le service, Jacob livre en 1797 pour 600 livres un paravent d’acajou à six feuilles dont le haut est garni de taffetas bleu ; un service en faïence fine au chiffre JNB garnit les buffets (dix pièces au musée de Malmaison) ; l’éclairage est assuré par une lampe à trois lumières de forme chinoise et par deux paires de flambeaux en argent plaqué.

On pénètre ensuite dans le salon, pièce principale de la maison, dont l’élément majeur est constitué par une grande frise mythologique aujourd’hui conservée au musée de Malmaison (plus de 18 m de long sur 0,90m de haut). Il convient de réfuter les assertions de Joseph Aubenas dans son Histoire de l’impératrice Joséphine (1857) qui visita la maison juste avant sa démolition : « De cette décoration, il restait encore, il y a quelques mois, une très belle frise de près d’un mètre de haut, dessinée par David lui-même, et peinte sous sa direction. Le maître y avait figuré une suite de personnages mythologiques et de sujets allégoriques, dans le style des bas-reliefs grecs. » Démontée avant la destruction de l’hôtel, la frise fut réinstallée par Joseph Goubie dans son salon du 61 rue Saint-Lazare jusqu'au moment où son fils vendit la maison aux Menier. Démontée une nouvelle fois, on la retrouve en vente à l’hôtel Drouot les 12 et 13 mai 1892 où elle est acquise par le prince Roland Bonaparte, petit-fils de Lucien, pour le palais qu’il se fait alors bâtir au 10 avenue d’Iéna.

Elle est alors remontée, d’une manière arbitraire, dans le salon bleu de ce nouvel hôtel Bonaparte jusqu'à ce que la princesse Marie Bonaparte, fille et héritière du prince Roland, en fasse don au musée de Malmaison en 1959. Appliquée sur plaques de staff au moment de la dépose, elles ont été remontées d’une manière tout aussi arbitraire que précédemment dans une des salles du musée. Il semble plus probable de dater cette frise de la construction de l’hôtel ; elle présente d’ailleurs de fortes analogies avec le décor de la salle à manger de l’hôtel voisin de Botterel-Quintin, œuvre dans les mêmes années du même architecte Pérard de Montreuil.

Les fenêtres du salon sont garnies de rideaux en casimir vert encadrés de draperies de taffetas de la même couleur et les sièges d’acajou couverts d’un drap vert tirant sur le bleu souligné par un galon de velours noir ; ils se composent de quatre canapés aux bras formés de figures de femmes bronzées et dorées, de quatre fauteuils, de douze chaises et de huit tabourets ; un lustre à neuf branches en cristal et bronze doré est suspendu au plafond (musée de Malmaison), tandis que dans la cheminée est placé un feu de bronze doré et patiné représentant l’Etude et le Philosophe d’après un modèle en biscuit réalisés en 1780 pour la manufacture de Sèvres par le sculpteur Boizot (musée de Malmaison) ; reprenant les motifs en arabesques du lustre, un guéridon d’acajou et bronze doré à deux gradins en marbre bleu turquin trône au centre de la pièce (musée de Malmaison) tandis qu’une console d’acajou et bois doré au fond garni de glace est placée entre les fenêtres (musée de Malmaison) ; la cheminée est garnie de quatre vases de forme Médicis en porcelaine à fond brun ornés de feuilles de vigne (deux au musée de Malmaison) et d’une monumentale pendule en forme de pyramide dont le mouvement est dû à l’horloger Bréguet ; dans les angles de la pièce, huit colonnes de stuc supportent des figures en plâtre dont quatre représentent Hercule, Cérès, la Prudence ou Pomone.

Les murs de la dernière pièce du rez-de-chaussée, le cabinet de Bonaparte, sont garnis de cinq corps de bibliothèque en acajou ornés de têtes de Mercure, de brandons, de palmettes et d’autres ornements de bronze doré ; le reste du mobilier est composé d’un simple bureau d’acajou et de deux grands fauteuils de bureau également d’acajou (un à Malmaison ?) ; deux flambeaux de bronze doré et patiné livrés en 1797 assurent l’éclairage.

On accède à l’étage par un étroit escalier éclairé par trois modestes quinquets avec plaques de fer blanc livrés par Jacob en 1797. La première pièce située au-dessus du cabinet de Bonaparte est sa chambre à coucher. Les deux rideaux d’alcôve en taffetas bleu et leurs pentes doublés de mousseline rayée abritent une large couchette d’acajou. La couleur des rideaux autorise à placer dans cette pièce les quatre chaises en bois bronzé et les deux tabourets en X couverts en casimir bleu ; un somno d’acajou orné d’une figure allégorique et de deux lions bronzés accompagne dans la pièce une toilette d’homme en citronnier.

Il est par contre beaucoup plus problématique d’imaginer l’ameublement de la pièce située entre les deux chambres à coucher, parfois appelée petit salon ; elle seule est suffisamment vaste pour recevoir le lit de repos, les quatre fauteuils, les huit chaises et les quatre tabourets d’acajou recouverts de casimir rouge et garnis d’une broderie noire, à moins qu’une partie de ces sièges n’ait garni la pièce suivante ; on peut penser que le second lustre figurait dans cette pièce ; à douze branches de bronze doré, il était soutenu par quatre chaînes en cuivre et quatre autres en cristal.

La dernière pièce de l’étage, dite pièce aux glaces, et parfois appelée chambre de Joséphine, est située au-dessus de la salle à manger ; elle doit son nom aux miroirs qui montent du sol au plafond et qui sont encadrées d’une série de petites colonnettes surmontées d’arceaux ; sauvé de la démolition, tout ce décor avait été acheté par Mme Maurice Ephrussi, née Béatrice de Rothschild et probablement remonté soit dans son hôtel de l’avenue Foch, soit dans sa propriété de la villa Ile de France à Saint-Jean-Cap Ferrat ; sachant que jusque vers 1803 Napoléon et Joséphine avaient toujours fait chambre commune, il convient de voir dans cette pièce une sorte de boudoir plutôt qu’une vraie chambre destinée à Joséphine ; un lit couvert de sa courtepointe de taffetas lilas occupe l’alcôve, elle-même flanquée de deux rideaux et d’une draperie de même tissu ; tous les cintres des glaces sont décorés d’une frange assortie ; c’est vraisemblablement dans cette pièce qu’il convient de placer les deux beaux meubles d’acajou que Joséphine réutilisera plus tard dans son appartement des Tuileries ; il s’agit de l’extraordinaire bureau en forme d’arc de triomphe flanqué de quatre cariatides en bronze patiné (Grand Trianon) qu’accompagne une commode dont les bronzes, démontés dès 1809, ont été remontés sur un nouveau bâti (Musée de Fontainebleau). Au-dessus, règne un étage de combles destiné à loger la domesticité.

Le 29 décembre 1797, la rue Chantereine prend le nom de rue de la Victoire à la demande du département de la Seine, afin d’honorer le jeune général victorieux tout juste rentré d’Italie. Mais la maison est toujours louée à Julie Carreau, ce qui ne saurait convenir au vainqueur ; aussi le 26 mars 1798, avant de partir pour une nouvelle expédition en Egypte, Bonaparte décide-t-il de l’acquérir auprès de Julie Careau pour la somme de 52.400 livres.

Absent à nouveau pendant un an et demi, il ne revient rue de la Victoire que le 16 octobre 1799. Informée de son retour, Joséphine part à sa rencontre par la route de Bourgogne tandis que Bonaparte remonte par celle du Bourbonnais. Il trouve donc la maison vide et persuadé des infidélités réelles ou supposées de sa femme, il se décide immédiatement au divorce et fait déposer ses malles chez le concierge ! Elle arrive seulement le 18 au soir et parvient après une scène orageuse au cours de laquelle elle fait intervenir ses deux enfants, Eugène et Hortense, à se réconcilier avec son mari, ce qui mortifie au plus haut point les Bonaparte qui croyaient avoir enfin réussi à chasser l’intruse du clan.

Il faut reconnaître qu’en l’absence de son mari Joséphine avait fait du bon travail ; son amitié avec Barras, ses rencontres avec Sieyès et ses contacts avec Gohier l’avaient amenée à rallier à Bonaparte trois des cinq directeurs ; le coup d’Etat du 18 Brumaire (9 et 10 novembre 1799) allait en être grandement facilité et c’est rue de la Victoire qu’il se prépara. Dès le 15 novembre, le couple quitte définitivement la petite maison de la rue de la Victoire pour le Petit Luxembourg, avant de s’installer aux Tuileries dès février 1800.

Cette maison qu’il n’avait en fait habitée que 171 jours, soit à peu près cinq mois entre mars 1796 et novembre 1799, restera l’objet de tous ses soins. Le 4 janvier 1802, il y organise le mariage religieux de son frère Louis avec la fille de Joséphine, Hortense de Beauharnais, devenant par cette union le beau-frère de sa belle-fille !

Bonaparte met aussitôt l’hôtel à la disposition du jeune ménage qui l’occupe entre janvier et juillet 1802. Hortense raconte dans ses Mémoires : « Ma mère lui avait promis [à Louis] de nous établir près d’elle aux Tuileries. Il ne le voulut pas et le Consul nous donna le petit hôtel de la rue de la Victoire, trouvant tout naturel que de jeunes mariés voulussent avoir leur maison et être libres chez eux. » Le temps des couches d’Hortense approchant, la maison devient trop petite, aussi Bonaparte achète-t-il au jeune ménage en juillet 1802 l’ancien hôtel de Mlle Dervieux, également situé rue de la Victoire.

Bien qu’à nouveau inoccupée, Napoléon se soucie toujours de l’entretien de sa maison comme le confirme l’architecte Fontaine dans son Journal à la date du 26 janvier 1804 : « Le Premier Consul a toujours conservé sa petite maison de la rue de la Victoire, autrefois Chantereine. Nous avons reçu l’ordre d’aller la visiter et d’y faire quelques réparations nécessaires à sa conservation » D’ailleurs le 28 mai 1803 il achète le terrain sur lequel est construit l’habitation du concierge, puis le 15 avril 1804, il agrandit le jardin par l’acquisition d’un terrain de près de 986 mètres carrés pour 19.450 francs, portant ainsi la propriété à près d’un tiers d’hectare.

La maison ne devait pas rester longtemps sans occupant, car dès septembre 1805 l’Impératrice la met à la disposition de son oncle, Robert-Marguerite de Tascher de la Pagerie. Ce dernier considère que pour l’oncle d’une impératrice, cette installation ne peut être que provisoire. Déjà dès le 30 septembre il se plaint : « Depuis que je suis à la petite maison, croiriez-vous, Ma Chère Nièce, qu’il n’y a même pas de drap de lit pour me changer. J’ai encore les premiers qui ont été mis le jour de mon arrivée » Une autre fois il réclame de l’argenterie et une batterie de cuisine et trouve que l’on fait peu de cas de son sort. Il se décide enfin après quatre mois d’une goutte qui l’a cloué au lit de rendre une visite à sa nièce aux Tuileries. C’est pour s’entendre dire qu’on envisage d’aménager pour lui les appartements du château de Blois ; devant ce qu’il considère comme une humiliation, il décide de rentrer en Martinique en mai 1807 si on ne lui réserve pas un sort meilleur. Son mauvais état de santé lui évitera ce retour, car il décède dans la maison de la rue de la Victoire le 15 mars 1806, âgé de soixante-six ans. Dans le solde de ses dettes, l’architecte Vautier figurait pour la modeste somme de 64,63 francs.

C’est alors que Napoléon décide de se séparer de sa petite maison. On ignore quelles furent ses raisons, mais toujours est-il que dès les 6, 7 et 8 mai 1806, l’ensemble du mobilier rentre au dépôt du Mobilier Impérial, les meubles les plus précieux étant envoyés à Rambouillet et aux Tuileries où les souverains pouvaient toujours les contempler. Fontaine le note dans son Journal à la date du 7 mai : « La petite maison de la rue de la Victoire, l’habitation première du général Bonaparte, ce modeste réduit d’où la gloire l’a élevé au plus grand trône du monde, restée longtemps sans être habitée, occupée par le prince Louis frère de l’Empereur, est maintenant donnée au général Lefebvre-Desnoëttes l’un des anciens aides de camp du Premier Consul. J’ai reçu l’ordre d’en faire enlever les glaces et les chambranles de cheminée du grand salon »

C’est donc bien d’une maison entièrement vidée de son mobilier, et même de la cheminée du salon, dont jouit Lefebvre-Desnouettes dès mai 1806 et qu’il doit immédiatement remeubler. Ce nouveau mobilier, estimé pour 11.000 francs, est sommairement décrit dans le contrat de vente fictif fait le 19 décembre 1815 par la comtesse Lefebvre-Desnouettes à un certain Deschassaux qui lui rétrocédera la propriété par acte du 13 août 1823. C’est celui que les descendants du général Lefèbvre-Desnouettes conservent encore de nos jours, alors qu’il a toujours été considéré comme étant celui de la chambre à coucher de Napoléon et de Joséphine rue de la Victoire ; ces meubles ont souvent été présentés comme tels dans plusieurs expositions comme Bonaparte en Egypte (Paris, Orangerie, 1938) ou bien Napoléon tel qu’en lui-même, (Paris, Archives Nationales, juin-décembre 1969, n° 79). Cet ensemble se compose de deux lits jumeaux à l’antique dont les montants sont formés de fûts de canons dressés, de six tabourets en forme de tambour, d’un bureau, d’une pendule en forme de bouclier et d’une porte. Si leur provenance à partir des années 1806-1810 ne fait aucun doute, on doit s’interroger sur leur éventuelle utilisation par Bonaparte. Sachant que non seulement l’hôtel avait été vidé de son mobilier en 1806 mais que les glaces et la cheminée du salon en avaient également été ôtées, il paraît plus raisonnable de penser que cet ensemble correspond à celui commandé par Lefebvre-Desnouettes pour son hôtel de la rue de la Victoire et qu’il n’a pu appartenir à Bonaparte.

C’est par un brevet daté de Saint-Cloud le 1er juillet 1806, que Napoléon offre donc l’hôtel comme cadeau de mariage à Charles Lefebvre Desnouettes ; il avait épousé Marie-Louise-Stéphanie Rolier, née à Ajaccio en 1787, fille de l’intendant de Madame Mère (la femme de son grand-oncle était la propre tante de Madame Mère). Ne souhaitant plus l’habiter après la mort de son mari, disparu tragiquement en 1822, elle y loge d’abord le Grand Maréchal Bertrand à son retour de Sainte-Hélène, le loue ensuite en 1830 à Jacques Coste, fondateur du journal Le Temps, puis de 1846 à 1852 à la Pension Boudet, institution scolaire privée.

La comtesse Lefebvre-Desnouettes vend sa maison le 2 avril 1857 à l’agent de change Joseph Goubie avec son terrain de 3.650 m² pour 625.000 francs. Mais ce dernier doit céder à la ville les terrains nécessaires au percement de la rue du cardinal Fesch, notre actuelle rue de Châteaudun ; la petite maison finit par disparaître en 1862 au moment du percement de l’artère. Si l’entrée correspondait bien à l’actuel 60 rue de la Victoire, c’est sur la chaussée et le trottoir des n° 49 et 51 de la rue de Châteaudun qu’il faut évoquer le souvenir de cette maison célèbre, les voitures roulant sans le savoir à l’emplacement du salon et du cabinet de travail de ce jeune général qui allait étonner le monde.

Note : conversion approximative 1 livre tournois valait un peu plus de 1 franc germinal, soit environ 5 à 7 euros.

Bernard Chevallier, Conservateur Général du Patrimoine

© B. Chevallier 2008 © 9e Histoire 2009 - 2014

Catégorie : - Architecture

Page lue 19599 fois