Charles Aznavour

CHARLES AZNAVOUR : Il faut savoir…

Par Anick PUYOOU

Charles Aznavour voulait que l’on sache d’où il venait et tout ce qu’il avait surmonté. Toujours très clair dans ses interviews, il a rédigé plusieurs fois ses souvenirs de façon très précise pour que sa réussite puisse servir d’exemple, pour que personne ne renonce à atteindre ses propres rêves.

Rebaptisé Charles par une sage-femme soucieuse de commodité, Shâhnourh Aznavourian est né le 22 mai 1924 dans « un hôpital pour indigents », à la clinique Tarnier au 89, rue d’Assas, car ses parents habitaient alors rue Monsieur-le-Prince dans le 6e arrondissement de Paris. C’est là que la Fondation Aznavour (créée en 1989 après le séisme qui frappa le nord de l’Arménie et qui est dirigée aujourd’hui par son fils Nicolas) a fait poser une plaque (inaugurée le 21 mai 2019, pour le 97e anniversaire de sa naissance). Et pour le premier anniversaire de sa mort (survenue le 1er octobre 2018), la Maire de Paris, Anne Hidalgo, a voulu rendre hommage à « ce géant de la chanson française » et a fait placer son buste en bronze (offert à la Ville par la Fondation) au carrefour de l’Odéon, au début donc de la rue Monsieur-le-Prince où ses parents habitaient.

Buste en bronze créé par Alice Melikian en 1964 à l’occasion de la première visite en Arménie de l’artiste. © Anick Puyoou

Son immense succès international ne lui tourna jamais la tête. « Il m’arrive de penser au fils d’apatrides que je suis ». Charles y pensait très souvent. Ses parents, Mamigon Aznavourian (surnommé Micha), fils d’un des cuisiniers du gouverneur d’Arménie en Géorgie, et sa mère, Knar Baghdassarian, issue d’une famille de commerçants arméniens, étaient des immigrés modestes, rêvant tout d’abord de s’établir aux Etats-Unis puis y renonçant. C’étaient deux artistes - lui chantait, elle était pianiste et comédienne - qui feront de nombreux métiers sans jamais s’enrichir. Charles décrit leur premier appartement : « (…) la famille était donc composée de mon père, ma mère, ma sœur, la grand-mère de ma mère, seule survivante de cette branche de la famille, et moi. Nous nous installâmes dans une pièce d’environ 20 m2 au deuxième étage d’un meublé au 36, rue Monsieur-le-Prince, en plein cœur du Quartier latin, dans un immeuble qui appartenait à M. et Mme Mathieu. Une pièce sobre avec un coin toilette composé d’une espèce de commode bancale sur laquelle il y avait une cuvette et un broc à eau ; une sorte d’alcôve où se trouvait le lit de mes parents avec un rideau qu’ils tiraient à l’heure du coucher (…). Mon arrière-grand-mère dormait sur un divan défoncé, ma sœur Aïda et moi, tête bêche dans un petit lit pliant en fer que l’on déployait le soir venu ». Ils étaient malgré tout heureux et Charles, lié à sa sœur pour la vie, ne se plaignit jamais de son enfance. Il doit à ses parents son goût du spectacle, son caractère optimiste et son sens de la solidarité. « Notre vie d’émigrants aurait pu être un enfer, sans la joie et l’humour que mes parents y distillaient. De leurs épreuves, ils ne parlèrent jamais ». Plus tard, il confirme « l’atmosphère était joyeuse car nous possédions un phonographe (…). Il y avait un piano et des partitions de chansons classiques et semi-classiques ; enfin, on y trouvait des instruments divers et variés. Ainsi mon père jouait du tar (1), du kamentché (2) ou du deft (3), tandis que ma sœur Aïda ou bien ma mère l’accompagnait au piano ».

ARTISTE NÉ

Mis tôt à l’École des Enfants du Spectacle que dirigeait Raymond Rognoni, sociétaire de la Comédie française, rue du Cardinal Lemoine (son père tenait un café en face), enfant de la balle, Charles a aimé monter sur scène dès l’âge de neuf ans et se faire applaudir. Et il fût particulièrement fier de danser en costume caucasien à onze ans sur la scène du vieux Trocadéro pour aider sa famille en touchant son premier cachet. C’était en décembre 1933, après avoir osé candidater seul par écrit pour un essai.

Charles Aznavour explique dans sa biographie Le Temps des avants (2003), qu’il a vécu son enfance dans un milieu essentiellement artistique : « (…) parmi les apatrides, il y avait de nombreux acteurs et chanteurs de talent qui ne parlaient pas bien la langue et qui avaient dû, pour la survie de leur famille, accepter un emploi quelconque. Mais la scène les démangeait ; aussi, deux fois par mois, l’un ou l’autre de ces acteurs se transformait en entrepreneur de spectacle (…). On se réunissait chez l’un ou l’autre des acteurs pour distribuer les rôles, parler des costumes que les épouses devaient confectionner, puis on prenait date pour les répétitions qui se tenaient après les heures de travail, encore chez l’un ou l’autre de ces acteurs-tailleurs, acteurs-manutentionnaires ou linotypistes » (…). « A la fin de la représentation, en coulisses, on comptait la recette. Mais comme la vente était faite par les acteurs eux-mêmes et quelques-uns de leurs amis, elle se révélait, bien que la salle fût pleine, souvent catastrophique. ( …) on raclait les fonds de poches pour régler les frais de location de la salle ( …) j’ai toujours gardé dans mon cœur une infinie tendresse pour ces comédiens et ces chanteurs frustrés mais enthousiastes, (…) c’est en découvrant tout ce qu’ils avaient enduré - leurs peines, leur détresse - avant de trouver cette terre d’accueil qu’est la France, où ils eurent enfin le bonheur de jouer à nouveau ensemble, dans leur langue natale, que l’enfant que j’étais a compris que leur destin, sur scène, serait aussi le mien ». Comme beaucoup de remarques, il la met en vers. Il se glorifiait d’être un vrai autodidacte :

« Mes jardins d’enfance furent des coulisses de théâtre

Mes classes secondaires les rues de Paris

Mes enseignants les événements de la vie quotidienne »

Il ne cessera pas de lire et de se cultiver et il obtint au sommet de sa carrière le titre de Docteur Honoris Causa dans des facultés célèbres mais il était fier de détenir comme seul diplôme son certificat d’études, une victoire pour lui car « mon école contestait même le niveau nécessaire pour présenter le certificat d’études !

A l’époque, loin de céder au découragement, je m’étais inscrit dans une autre école, où je l’obtins. Ce diplôme, mon unique prix « littéraire », le seul qui compte vraiment à mes yeux, (…) symbolise mon premier combat gagné contre le pessimisme d’autrui, et en cela il a contribué à forger mon caractère ».

DES RÉSISTANTS COMMUNISTES

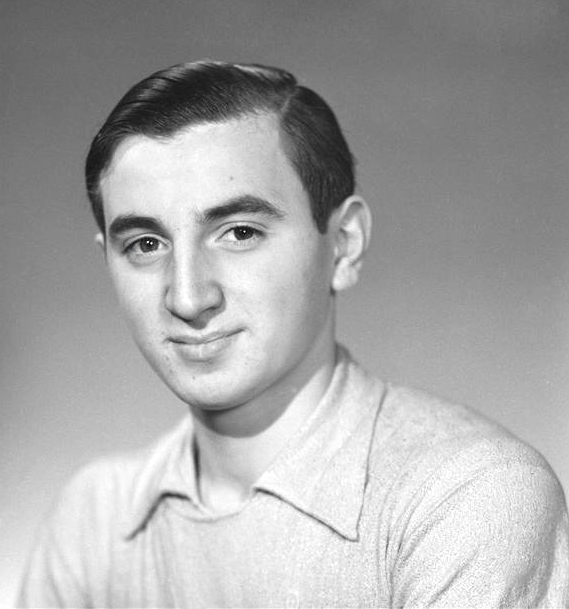

Charles Aznavour à 17 ans. Rien ne le dissuadera d’aller au bout de ses rêves… © Studio Harcourt1941

Pendant l’Occupation allemande les Aznavourian, communistes, ont tout naturellement résisté et bravé tous les dangers, transformant leur appartement au premier étage du 22, rue de Navarin en foyer d’accueil et en filière d’émigration. Charles Aznavour a raconté aux Dossiers de l’écran (Antenne 2, le 03/10/1989) : « (…) on a fait évader nombre de prisonniers de guerre. Moi je me chargeais des vêtements (ndlr : militaires) que j’allais jeter dans les égouts … on a gardé des résistants (ndlr : mais aussi des juifs, des Arméniens et des Russes enrôlés de force par les armées allemandes) … mon père a été obligé de fuir. Ce qui est amusant, c’est que (…) en face il y avait un hôtel. Les Allemands venaient à cinq heures du matin mais on avait pris l’habitude de passer la nuit à l’hôtel et de venir manger à la maison après, ce qui fait qu’on ne nous a jamais pris. On a vécu des moments difficiles et on était très proches des Manouchian ».

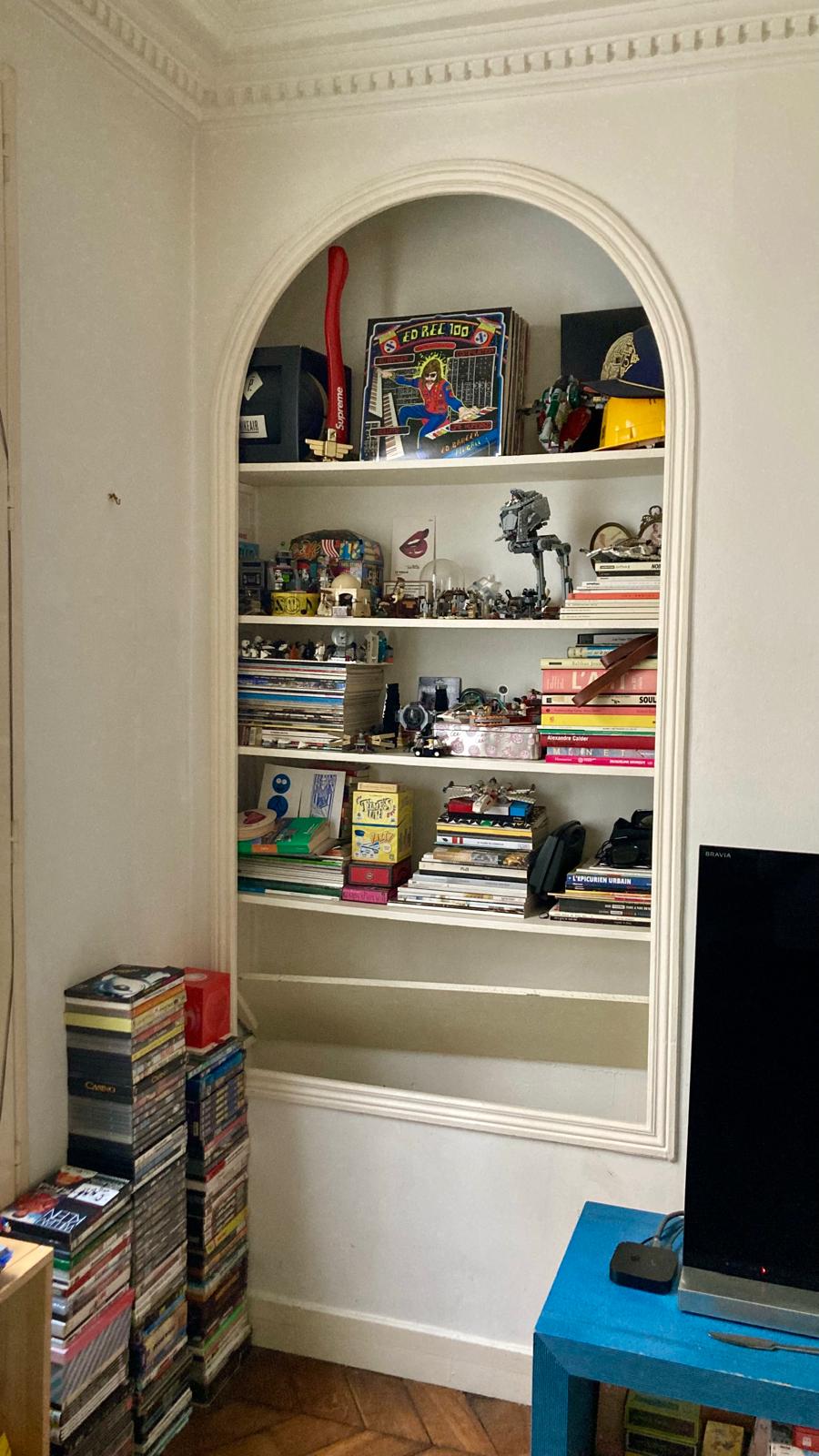

Intérieur aujourd’hui de l’appartement au 2e étage du 22, rue de Navarin. Organisé pour fuir en cas de visite de la Gestapo, les enfants devant se dissimuler dans un coffre situé sous une bibliothèque/vitrine du salon (avec une échelle cachée dans une penderie pour s’échapper par les toits). © Julie Gautron

Ceux-ci seront accueillis en permanence rue de Navarin de 1941 à 1943 et Mélinée résidera cachée chez eux plus d’un an après l’arrestation de son mari le 16 novembre 1943 (voir article sur le site neufhistoire.fr consacré au 22, rue de Navarin). Missak a initié Charles à la poésie arménienne, aux mathématiques et au jeu des échecs. Ce divertissement ne le quittera plus. « Je joue tous les jours aux échecs. C’est le principal de mes loisirs » (interview sur France Inter le 13/12/1963). Sa force de caractère se forgea ainsi au contact de ces militants exemplaires et hors normes. Et il lui en a fallu pour réussir…

Plaque dévoilée en mai 2024 au 22, rue de Navarin par Delphine Bürkli, maire du 9e, en présence de l’Ambassadrice d’Arménie, d’une belle assistance et de collégiens qui ont interprété « La Bohême ». © Anick Puyoou

DES DÉBUTS DIFFICILES

Malgré un physique rédhibitoire pour jouer un rôle de jeune premier de son époque, avec une petite taille (1,64m), un nez busqué et épaté qu’il fera affiner à New York en 1950, sur les conseils d’Edith Piaf (dont il fût pendant huit ans « l’homme à tout faire » mais contrairement à ce que l’on croit, pas l’amant (4), avec une voix légèrement voilée par des cordes vocales abîmées, il ne douta jamais dans sa volonté de réussir. « Pour ce qui est des débuts difficiles, j’ai été grandement servi, et pour ce qui est de m’être battu, je ne dois rien à personne ». C’est son partenariat avec Pierre Roche, « fils de grands bourgeois de province », qui composait les musiques tandis que lui peaufinait les textes de chansons voulues « jazzy » et « swing », à la mode, qui lui permit d’accéder à une première notoriété en 1942. Le duo travaillait dans l’appartement des parents de Pierre Roche, square Montholon (8, rue Pierre Semard), et se produisait dans les cabarets à la mode de Pigalle, notamment au Club de la Chanson que venait de créer dans le 9e Jean-Louis Marquet et où Charles faisait du coaching. Parmi les habitués : Daniel Gélin et Francis Blanche. Le succès leur fit quitter le 9e arrondissement pour le quartier des Champs-Elysées, rue de Ponthieu ; ils continuèrent pourtant à se produire à Pigalle, à L’Heure Bleue, pour des mafieux locaux avares d’applaudissements mais amateurs de leur interprétation des chansons de Charles Trenet et des leurs. Encouragés par Edith Piaf, ils émigrèrent au Québec où ils connurent un grand succès en 1954 avec leur premier disque Viens pleurer au creux de mon épaule. Petit à petit « ma brumeuse voix rendit mes chansons populaires et la mise en scène théâtrale et surprenante de certains titres comme Je m’voyais déjà (refusé par Yves Montand) commença à séduire le public ». Il y a eu beaucoup de travail de précision derrière ce succès : « le talent pour moi, si ce n’est pas du travail, je ne sais pas ce que c’est ».

Charles avait le goût des mots. « Les mots ont une musique, les mots ont une dimension, les mots ont un poids, les mots ont une couleur. (…) La chanson est une expression poétique. C’est l’expression la plus populaire de la poésie. (…) j’ai essayé d’écrire mes chansons comme si j’étais un écrivain, et non pas comme si j’étais un parolier qui faisait vite des chansons ». D’autre part la composition musicale lui demandait aussi beaucoup de concentration : « Il me faut énormément de temps pour écrire une partition de piano. Là où ça demanderait une heure ou deux pour un musicien normal, il me faudrait bien un peu plus d’une journée pour faire une partition de piano ». (…) Je me force. Je travaille beaucoup plus qu’un autre ». Avec son talent, sa simplicité et sa sincérité lui vaudront l’amour du public.

LE CINÉMA

En 1936, le parti communiste organisait des pique-niques sous l’égide de Waldeck Rochet. Les films russes étaient à la mode et chaque dimanche matin, au théâtre Pigalle, il y avait des projections de productions soviétiques. « On assistait aux deux séances, emportant pour la circonstance des cabas remplis de victuailles et de quoi boire pour voir Maxime, La jeunesse de Maxime, Le Cuirassé Potemkine, Lénine en octobre, …et combien d’autres films de propagande. Nous n’y pensions pas, nous aimions surtout le jeu des acteurs. C’était le temps où l’on croyait au paradis soviétique qui nous faisait espérer un monde nouveau, où l’on s’entourait de chants révolutionnaires, où l’on se réunissait à la Jeunesse Arménienne de France (JAF), dont Meliné (future Manouchian) était la secrétaire et Missak Manouchian un membre actif. On fréquentait les bals organisés par les Arméniens où mon père était invité à chanter (…) ça faisait chaud au cœur de se retrouver entre rescapés ».

Charles Aznavour a beaucoup aimé le cinéma : il a joué dans plus de soixante longs métrages (entre 1936 et 2009) et il a composé (en totalité ou en partie) la musique de treize films.

Et puis en octobre 2024 (six ans après sa mort donc) est sorti le film Monsieur Aznavour réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade. On y retrouve des passages entiers de ses mémoires et réflexions. Tous les épisodes marquants de sa vie y sont illustrés. Un grand succès public !

Mais son domaine d’excellence restait la chanson. Il a écrit plus de 1300 chansons (dernière intégrale), a enregistré 91 albums et vendu 180 millions de disques (enregistrés en 9 langues). « Je fais du cinéma par intérim. De temps en temps, quand je suis vraiment fatigué de la chanson, ou quand j’ai quelques jours de vacances ».

LA FAMILLE AVANT TOUT

Son côté oriental et casanier, ses valeurs arméniennes où dans les familles les enfants sont rois, le ramenaient à la maison malgré ses activités nomades internationales, surtout après avoir accédé au succès. « Je n’ai qu’une hâte, c’est de rentrer à la maison (…). Je crois que l’on peut ne pas ensevelir les enfants sous une montagne de cadeaux, je ne crois pas qu’on puisse leur refuser le cadeau essentiel, le cadeau des cadeaux, la présence du père ». (…) pour la première fois de ma vie peut-être, j’ai le bonheur de partager cette maison avec une femme qui n’est pas seulement ma femme, mais aussi mon épouse. J’ai découvert la beauté de ce mot en 1967 ». Ulla Ingegerd Thorssel, mannequin suédoise, recommandée par Régine en juin 1964 dans son club à Saint-Tropez, épousée à Las Vegas le 11 janvier 1967, plus jeune de vingt ans, lui fera découvrir le bonheur conjugal. Charles a eu trois épouses et six enfants, dont un fils naturel, Patrick, redécouvert et accueilli quand ce dernier avait neuf ans, enfant mal dans sa peau, fugueur, qui se suicidera à vingt-quatre ans laissant Charles désemparé.

BIEN VIEILLIR

Charles Aznavour à 90 ans en 2014 par Mariusz Kubik © GNU Free Documentation License

« Le seul moyen de prendre de l’âge sans vieillir, c’est d’avoir de l’énergie ». Charles Aznavour, qui aurait voulu être « le plus vieux du cimetière », est mort à 94 ans, d’un œdème pulmonaire aigu, alors qu’il prenait un bain dans sa résidence secondaire de Mouriez (où il se passionnait pour l’exploitation d’une oliveraie), et il a été enterré à Montfort l’Amaury, dans le tombeau familial où reposaient déjà ses parents et son fils Patrick. « Quand un chanteur meurt, seuls ses disques lui survivent. Quand je mourrai, il y a au moins deux chansons qui continueront d’être jouées aux Etats-Unis : Yesterday when I was young et She. ». En France une douzaine de titres sont la base de notre culture musicale. Son succès fût international et immense. «J’ai oublié totalement les galères de mon métier, pour ne garder en mémoire que les bonnes choses ». Bienheureux Charles Aznavour !

Anick Puyôou

Livres écrits par Charles Aznavour

Notes

(1) « Corde » en persan. Luth à long manche avec un corps en forme de double coeur

(2) Vièle à pique

(3) Grand tambour sans cadre

(4) Confidence confirmée dans une interview (dans « L’Obs » du 30/04/2015) : « Edith a épuisé tout le monde sauf moi car je n’ai pas été son amant ». (…) Charles sera toujours reconnaissant : « si c’était à refaire je redeviendrais le traine-valise de Piaf » (dans la « Radioscopie » de Jacques Chancel sur France Inter du 07/01/1970). (…) « C’est en restant dans son sillage que j’ai appris mille choses. J’ai vu comment une vraie vedette travaillait et devait travailler » avouait-il sur Antenne 2 (dans « Aujourd’hui Madame », le 09/10/1970).

© Anick PUYOOU

© neuvième histoire 2025

Catégorie : - Articles-Artistes

Page lue 1511 fois