Francois TRUFFAUT

François Truffaut,

une vie aux 400 coups (1932-1984)

par Michelle BRIEUC

François Truffaut à l’aéroport d’Amsterdam, 1967 © Nationaal Archief NL

François Truffaut, scénariste et réalisateur autodidacte, figure majeure de la Nouvelle Vague, a révolutionné la narration cinématographique.

6 février 1932 - 6 heures du matin, François Truffaut naît de père inconnu chez une sage-femme qui déclare la naissance deux jours plus tard. Sa mère, Janine, secrétaire au journal L'Illustration, n’a pas 20 ans à sa naissance. Volage, séductrice, elle privilégie les aventures sentimentales aux études. Ses parents, très catholiques, refusent qu’elle avorte mais l'incitent à accoucher discrètement pour éviter le scandale. Jean de Montferrand, son père, issu d’une petite noblesse du Berry, est arrivé à Paris en 1902. Par petites annonces, il a rencontré sa femme, Geneviève Saint-Martin, venue du Lot et Garonne faire ses études à Paris. Mariés en 1907, ils auront quatre enfants.

Janine rencontre Roland Truffaut, dessinateur dans un cabinet d'architecte-décorateur. Sa passion de l’alpinisme le lie aux Montferrand. Tandis que le mariage se profile, deux semaines plus tôt, Roland reconnaît à l'état civil François. L’enfant, désormais, a un nom, mais pas de place dans le couple. Retiré de chez sa nourrice, François habite avec ses grands-parents Montferrand, 21, rue Henry-Monnier, dans le 9e arrondissement. Auprès de sa grand-mère, Damère Viève, comme François l’appelle et qui veillera sur lui toute sa vie, François grandit sans heurts tandis que sa mère est « désencombrée » de sa présence.

Janine met au monde un fils, René, qui décède à 8 semaines. Très affecté par ce décès, le couple s’installe rue du Marché-Popincourt et vit comme s’il n’avait pas d’enfant. Le deuil de René inscrit François dans la position d'enfant non désiré, qui continue à ne pas exister, car il rappelle trop à sa mère une période sombre.

L’été, sa grand-mère loue en Bretagne, à Binic, une grande maison, au bord de la mer, mais François déteste les bains de mer. François y est scolarisé de septembre 1939 à septembre 1940, car Geneviève a décidé de rester l’année à Binic où la vie est moins dangereuse qu’à Paris. Son gendre et ses fils sont mobilisés. Peu à peu François devient difficile. Ses parents, préférant l’été à la montagne, se font rares à Binic, ce qui laisse un goût amer au jeune François.

Lorsque sa grand-mère maternelle, meurt de tuberculose en 1942, Roland Truffaut décide d’accueillir celui en qui sa femme ne voit qu'une erreur de jeunesse. François dort dans le couloir, sur une banquette au mécanisme pivotant, immortalisée dans Les Quatre Cents Coups : « C’était tellement la précarité que mon père avait confectionné un système pour mon lit, dans l’entrée, avec une sorte de banquette qui se dépliait pour la nuit grâce à un mécanisme pivotant. Pour lui, c’était un peu comme un refuge en montagne, il en rigolait souvent. Pour moi, c’était mon lit toutes les nuits et c’était moins drôle ».

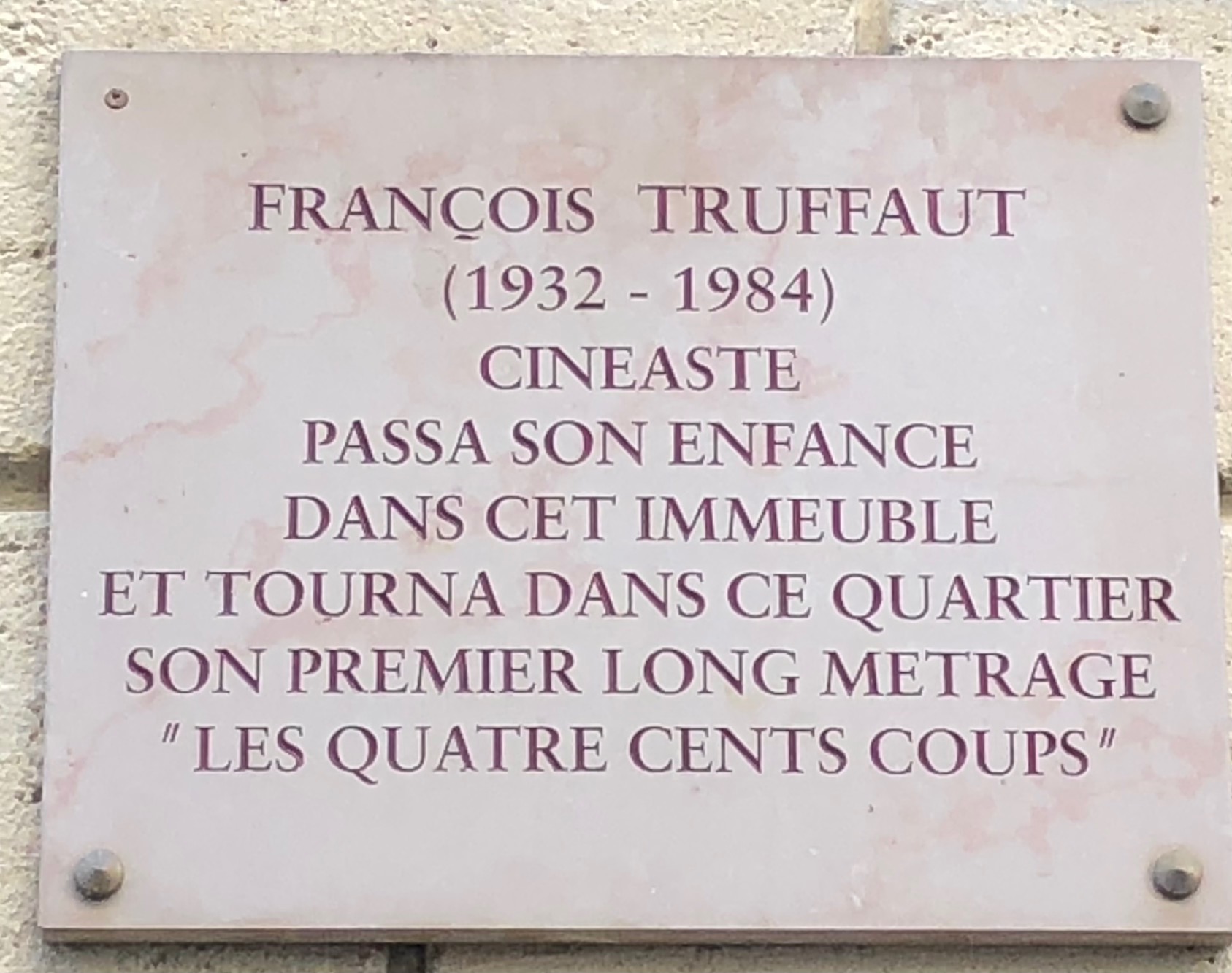

Plaque du 33, rue de Navarin © Hélène Tannenbaum

Dans le modeste deux pièces, 33, rue de Navarin, François, devient un lecteur insatiable. Il ne cessera de dévorer, collectionner, découvrir et défendre les livres tout au long de sa vie. Pour sa mère qu’il observe en silence, calé dans une forme de transparence pour éviter quelque excès de colère de sa part, il ressent une sorte de fascination mêlée de haine. Seul et renfermé, il développe un goût pour le cinéma. Il collectionne des articles de journaux et des photographies de cinéastes de l’époque volées dans les cinémas qu’il fréquente dès qu’il le peut et pendant les heures de classe. Ses parents, passionnés de montagne, grimpent souvent à Fontainebleau, le laissant seul dans l'appartement, avec parfois quelques morceaux de sucre en guise de nourriture. Très vite, il a conscience d’être un poids notamment pour sa mère. Une phrase rythme l’approche des vacances : « Qu’est-ce qu’on va faire du gosse ? », ce qui sous-entend : « Comment peut-on s’en débarrasser ? ».

Juin 1943, n'étant pas admis en classe de 6ème, il est inscrit à l'examen de rattrapage. À Juvisy chez les Truffaut, il écrit à ses parents de venir le chercher le dimanche précédant le jour de l'examen. Ils ne viennent pas. Il est orienté vers le cours complémentaire de l'école communale, 5, rue Milton. Là, il rencontre Robert Lachenay cancre redoublant, qui a un an de plus que lui et habite rue de Douai. Dès lors s’instaure entre eux une longue histoire de vie et de cinéma dans une totale complicité. Il y a aussi Claude Thibaudat, futur Claude Véga qui vit rue des Martyrs et dont la mère prendra François sous son aile protectrice.

Il ignore le secret de sa naissance, mais à l'adolescence les soupçons s'accumulent et en 1944 - Truffaut découvre la vérité dans le livret de famille : il n'est pas le fils biologique de Roland Truffaut. Un choc pour le jeune garçon qui taira ce secret pendant longtemps avant de décider de savoir qui est son père.

De plus en plus fugueur, il se réfugie dans les salles de cinéma, rusant pour ne pas payer, sans se soucier des bombes de l’ennemi qui tombent sur la capitale. À la libération, il a douze ans, dort toujours dans le couloir et fait de plus en plus l’école buissonnière.

Lycée Rollin, 1945 François Truffaut est au 4ème rang, 3ème à partir de la droite. © Studio Pierre Petit

Il pille les troncs des églises, s'évade par la lecture de romans ou, mieux et plus encore, dans les salles de cinéma. S’il déteste l'alpinisme que ses parents pratiquent, lui gravit Montmartre en solitaire dans une ascension de Paris par la rive droite, rue par rue, marche par marche.

Après avoir obtenu son certificat d'études primaires le 13 juin 1946, il décide d’arrêter sa scolarité qui n’a été qu’une suite de problèmes et de péripéties qu’il mettra en scène dans Les Quatre Cents Coups. Pour gagner de l’argent, il multiplie les petits boulots qu’il pratique sans conviction et décide de s’installer dans une chambre de bonne chez Robert Lachenay. Ensemble, ils découvrent le cinéma américain.

En octobre 1948, François, désireux d’avoir son propre cinéclub, crée Le Cercle Cinémane. Projet ambitieux pour lequel il loue à la séance le Cluny Palace, boulevard Saint-Germain et promet des invités connus, tels Jean Cocteau. Cependant, il a pour voisin André Bazin, célèbre critique de cinéma, qui anime un Centre d'initiation cinématographique. Face à cette rude concurrence, François lui demande de décaler ses conférences du dimanche matin. L’audace du jeune cinéphile touche Bazin qui noue un lien d’affection paternelle et filiale avec lui. Face aux dettes successives que Cinémane accumule, Roland Truffaut débourse un peu plus d'un mois de son salaire économisé pour une expédition sur le Kilimandjaro. Roland Truffaut, excédé, le traîne au poste de police et réclame son internement. Détenu du 7 décembre au soir jusqu'à l'aube du 10 décembre, François est ensuite placé dans le Centre d'observation des mineurs délinquants de Villejuif. On lui diagnostique une syphilis et il est qualifié d’instable psychomoteur à tendances perverses. Il accumule des expériences de prison, d’internement, d’isolement, qui le plongent dans la dépression et le mènent vers le suicide. Chaque fois, il appelle Bazin à son secours. Il se porte garant du jeune homme et va même jusqu’à lui offrir un travail : François devient son secrétaire particulier. Peu doué pour la tranquillité, de retour du Festival du Film Maudit à Biarritz, François provoque un chahut au foyer Guynemer. Il en est exclu à cause de dégâts que son père doit à nouveau régler.

Il fréquente de plus en plus le monde cinématographique. Le 19 janvier 1950, à la Cinémathèque, il courtise une lycéenne de son âge, Liliane Litvin qu’il épie pendant des heures depuis sa misérable chambre d’un hôtel meublé située en face de chez elle. Pour ses dix-huit ans, elle reçoit le tout Paris de la critique cinématographique. Elle se joue de lui, il en souffre. Le lendemain matin, elle le retrouve inanimé dans sa chambre, le poignet droit tailladé de nombreux coups de rasoir. Dépité par les successions d’échecs qui le fragilisent, le 23 décembre 1950, il décide de devancer l’appel et signe un engagement de trois ans, avec pour seule idée de se faire tuer en Indochine.

Fasciné par les textes de Jean Genet, « Le Journal du voleur » et « L'Enfant criminel », il en tire deux critiques mais elles sont refusées par la revue Lettres du monde. Nouvel échec ! Déprimé, à nouveau le suicide le tente. Lors d’une permission à Paris, il rencontre Genet. Aussitôt, les deux hommes se retrouvent sur un terrain d’enfance cabossée, de violence intériorisée. Genet lui fait découvrir la Série noire qui inspirera plusieurs films au futur cinéaste et lui apprend comment analyser ses lectures un crayon à la main. Séduit par l’écriture, François se verrait bien écrivain.

Plutôt que de rejoindre la caserne, il prépare sa désertion mais échoue. La prison militaire le cueille une nouvelle fois avant d’être incarcéré à Coblence, où il est l’unique détenu d'une sinistre prison militaire gardée par quelques gendarmes. Après une nuit d’ivresse avec ses geôliers, on le découvre, au matin, le visage balafré par un rasoir. Il simule la folie dans l'espoir d'être réformé, mais sa souffrance morale est réelle et il est interné en neuropsychiatrie à l'hôpital militaire d'Andernach. Réformé pour instabilité caractérielle et tendance perverse à la délinquance, il est libéré le 20 février 1952. Bazin l’héberge chez lui, à Bry-sur-Marne. Aux moments de bonheur, succèdent de violentes disputes entre André Bazin et François qui quitte les lieux.

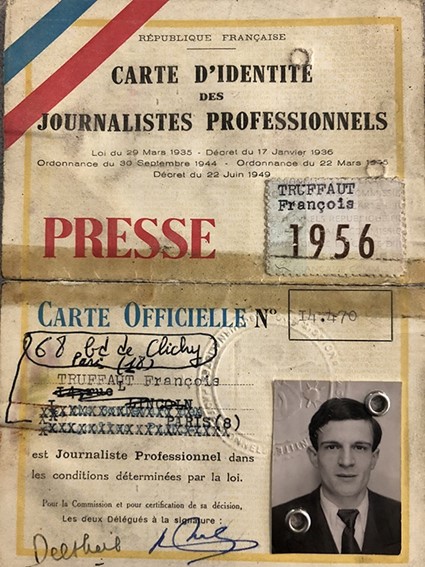

Carte de presse François Truffaut © ccijp

Bazin le nomme néanmoins rédacteur aux Cahiers du cinéma, où François défend le cinéma d'auteur contre le cinéma de consommation. Ses articles sont remarqués et redoutés par de nombreux réalisateurs, scénaristes et producteurs. Un été il décide que le moment est venu pour lui de tourner. Ce qu’il fait, presque clandestinement pour son 1er court métrage Une visite. Vexé par le résultat qui n’est pas à la hauteur de son ambition, il condamne son film qu’il trouve indigne. Il ne le signe pas et le remise dans un placard ainsi que ses prétentions de cinéaste. Après quoi, il conçoit un scénario tiré d’un fait divers mais renonce à le réaliser. Il deviendra À bout de souffle, le film français emblématique de la Nouvelle Vague que Jean-Luc Godard réalisera et qui lancera sa carrière.

Lecteur assidu des romans policiers traduits en français, il rencontre l’écrivain-scénariste, Henri-Pierre Roché qu’il félicite pour son livre Jules et Jim, son premier roman sans succès et Deux Anglaises et le continent. Roché, dilettante mondain, l’incite à réaliser ces films et il s'y emploiera après la mort de l'écrivain. Là encore, leur amitié exceptionnelle est née de l'expérience de l'enfance, des femmes, de l'écriture.

Tandis qu’une jeune génération de cinéastes émerge, le 3 octobre 1957 dans l’Express Françoise Giroud évoque pour la 1ère fois, la Nouvelle vague du cinéma français. Elle associe Truffaut, jeune cinéaste de vingt-cinq ans, aux cinéastes Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette et Éric Rohmer.

1957 - François Truffaut épouse Madeleine Morgenstern, rencontrée lors du Festival de Venise. Elle est la fille du propriétaire de la société de distribution cinématographique Cocinor. Le couple aura 2 filles, Laura et Éva. Sa relation avec Madeleine et sa belle-famille bourgeoise lui inspirera les trois derniers films de sa saga Doinel : Baisers volés, Domicile conjugal et L’amour en fuite. Peu doué pour le bonheur, très vite la vie conjugale lui pèse, il divorce après cinq ans de mariage.

Avant-première de L’Amour en fuite au Luxembourg, 1979 François Truffaut et Claude Jade © Carlo Hansen

Alors qu’il démarre le tournage de son premier film, Les Quatre Cents Coups, Bazin décède. Déstabilisé par la perte de Bazin, son mentor, son père spirituel, celui qu’il s’est choisi, François lui rendra hommage dans un texte des Cahiers du Cinéma. Les Quatre Cents Coups, sorti en 1959, très inspiré de sa jeunesse, connaît un immense succès auprès du public. Il dénonce dans ce film la maltraitance enfantine et les propos moralisateurs autant que mensongers sur les maisons de redressement (qu’il connaît…).

Affiche du film Les Quatre Cents Coups, 1959

Collection Christophel © Les Films du Carrosse/ Sedif Productions

Au festival de Cannes, son film est récompensé par le Prix de la mise en scène et il reçoit la reconnaissance de la critique. Une carrière mondiale s’ouvre à lui ! Cependant, le triomphe du film déclenche un scandale chez ses parents, qui, choqués, s'avouent stupéfaits par tant d'ingratitude ( !). Pour le rôle d'Antoine Doinel Jean-Pierre Léaud a été recruté suite à une annonce dans le quotidien France-Soir. Le comédien suivra le cinéaste durant une grande partie de son œuvre.

François Truffaut admire Hitchcock alors boudé par la critique et souhaite l’interviewer. De cette rencontre, il publie en 1966 Le cinéma selon Hitchcock. Grâce à ses célèbres entretiens, dont Helen Scott, son amie américaine fait la traduction, Truffaut lui offre l’estime et la reconnaissance qui lui reviennent.

Alfred Hitchcock vers 1955 © Wikimedia Commons

En avril 1967, la radio lui propose dix heures d'antenne pour un sujet de son choix. Ce sera la maltraitance des enfants, sujet tabou qu’il dénonce et seule cause réelle pour laquelle il s'engage. Bien qu’à l’écart des soubresauts politiques de la rue en mai 68, il participe aux actions qui mènent à l’annulation du Festival de Cannes. De même, il monte aux premières lignes du combat contre le ministre de la Culture, André Malraux, qui veut mettre fin aux fonctions du fondateur et directeur de la Cinémathèque Henri Langlois. Ce qui aboutit à la reconduite de Langlois.

Tourmenté par le besoin de savoir qui est son père et inquiet de le découvrir, il charge un détective privé de mener une enquête sur l'identité de son géniteur. Il apprend qu’il s'appelle Roland Lévy et qu’il est né à Bayonne en 1910. Divorcé, père de deux enfants, il est dentiste depuis 1954 à Belfort. En septembre 68, Truffaut se rend à Belfort et patiente au pied de l'immeuble de son père, boulevard Carnot. Mais il ne franchira pas le pas qui le mènerait vers lui. Il renonce et se réfugie dans une salle de cinéma où l’on projette La Ruée vers l'or de Chaplin.

1977 - Spielberg tourne Rencontres du troisième type. Passionné par la filmographie de Truffaut, il insiste pour qu’il joue dans son film. Truffaut hésite et finalement il sera le scientifique français Claude Lacombe. Durant cette expérience, il incitera Spielberg à se concentrer sur la place des enfants au cinéma. Ce conseil serait à l’origine du film E.T., énorme succès de Steven Spielberg.

Juillet 1983, le cinéaste loue la maison de Michel Berger, près de Honfleur pour y passer l'été avec Fanny Ardant, enceinte. Il travaille sur ses scénarios, La Petite Voleuse et Belle Époque. Une attaque violente le conduit aux urgences : on lui diagnostique une tumeur cérébrale. Le 28 septembre 1983 naît sa fille, Joséphine. Tardivement opéré à Neuilly, après plusieurs mois de convalescence, de radiation et d'hospitalisation, il vit une convalescence illusoire.

Néanmoins, en 1984, après la mort d’Hitchcock, il participe à l’émission Apostrophes sur la mémoire et la personnalité d’un de ses maîtres du cinéma. Durant l’été, sa santé se dégrade et il meurt le 21 octobre 1984 à 14h30 à cinquante-deux ans, à l'hôpital américain de Paris. Il est incinéré au cimetière du Père-Lachaise et ses cendres sont déposées au cimetière de Montmartre à Paris. Il avait demandé que soient prononcés sur sa tombe ces mots de Sartre : « Tout homme qui se sent indispensable est un salaud ! » Au pied de Montmartre, où se dessina le film de sa vie, l'enfant fugueur est revenu chez lui.

Sa correspondance publiée en 1988 révèle ses très nombreuses références littéraires, Balzac, Proust, Giraudoux, Bernanos. Bien que grand lecteur des classiques de la littérature française, ses adaptations sont issues de la littérature anglo-saxonne, plus particulièrement du roman noir.

Pour Truffaut, séduire est une idée fixe et dans ses films il met l’amour des femmes au-dessus de tout. Il leur accorde souvent le beau rôle, c'est à dire le premier. Il aime chacune de ses actrices comme une icône. S'unir à elles, les désirer participent à sa création. Cependant, malgré son besoin d’être aimé, il a toujours été infidèle. Il culpabilise, ce qui justifie en partie les crises, les moments de dépression qui l’ont souvent atteint. Son besoin de stabilité coexiste étrangement avec son besoin d’aventures amoureuses.

Depuis ses débuts et tout au long de sa carrière, François Truffaut s'est choisi quelques figures de référence, avant d'en devenir une lui-même. Son œuvre influence encore des générations de cinéastes. Deux passions ont possédé François Truffaut : le cinéma et la vie. Son œuvre a su rassembler tant les esthètes les plus exigeants que le grand public. Elle offre au spectateur d’aujourd’hui la possibilité de contempler un Paris désuet dont le cinéma est le dernier refuge, tel qu’il le fut pour Truffaut, et dans lequel il s’est inscrit pour toujours.

François Truffaut, 1963 © Imagem do Fundo Correio de Manhá

© Michelle BRIEUC

© neuvième histoire 2025

Catégorie : - Articles-Artistes

Page lue 1709 fois